La Chiesiola della B.ma Vergine S.Maria di Loreto fuori la citta’, situata un miglio distante, nel principio del Bosco in mezzo di alcune chiuse nominata di “Callozzo”, fu fondata dal proprietario di dette chiuse Giovanni Maccarrone, alias Callozzo, il quale per codicillo agli atti di Notar Stefano Mangano 2 settembre 1575, dispose che le dette chiuse e la Chiesa, seguita la morte del Rev. Sac. D. Abramo Grasso (la sepoltura è visibile nella Cattedrale) fossero amministrate dall’Opera della Luminaria del SS. Sacramento della Matrice chiesa di Jaci. Morto il Sac. Grasso il 04 marzo 1626, le dette chiuse la piccola Chiesa passarono all’amministrazione dei Rettori della Luminaria, i quali migliorarono la cultura delle terre e aumentarono il culto della Chiesa, ottenendo da Mons. Innocenzo massimo Vescovo di Catania di celebrare la festa della B.ma Vergine, la Chiesa in seguito acquistò singolare celebrità e i Rettori formarono un libro in cui tenevano registrati le grazie concesse ai devoti della B.ma Vergine –

La Chiesiola della B.ma Vergine S.Maria di Loreto fuori la citta’, situata un miglio distante, nel principio del Bosco in mezzo di alcune chiuse nominata di “Callozzo”, fu fondata dal proprietario di dette chiuse Giovanni Maccarrone, alias Callozzo, il quale per codicillo agli atti di Notar Stefano Mangano 2 settembre 1575, dispose che le dette chiuse e la Chiesa, seguita la morte del Rev. Sac. D. Abramo Grasso (la sepoltura è visibile nella Cattedrale) fossero amministrate dall’Opera della Luminaria del SS. Sacramento della Matrice chiesa di Jaci. Morto il Sac. Grasso il 04 marzo 1626, le dette chiuse la piccola Chiesa passarono all’amministrazione dei Rettori della Luminaria, i quali migliorarono la cultura delle terre e aumentarono il culto della Chiesa, ottenendo da Mons. Innocenzo massimo Vescovo di Catania di celebrare la festa della B.ma Vergine, la Chiesa in seguito acquistò singolare celebrità e i Rettori formarono un libro in cui tenevano registrati le grazie concesse ai devoti della B.ma Vergine –

Archivi categoria: Medioevo & Rinascimento

Monastero sant’Antonio

A sud del centro storico di Mascalucia, all’interno del cimitero centrale, si trova un tempio di stile gotico antico la cui architettura risale ai primi tempi dei Cristiani in Sicilia. La sua architettura originale pare risalga ad epoca anteriore alla venuta dei Saraceni (anno 827). Sicuramente doveva far parte della giurisdizione dei P.P. Benedettini a quell’epoca diffusi in tutta l’isola. Attraverso la donazione di Tertullio, padre di San Placido, erano entrati in possesso dì immensi beni, tra cui molte terre nei dintorni di Catania In seguito appartenne all’Ordine dei Cavalieri Gerosolimitani, ed essendo unica chiesa, tra le contrade etnee, fu parrocchia dei paesi limitrofi quali San Giovanni Galermo, Gravina, Tremestieri etc..

A sud del centro storico di Mascalucia, all’interno del cimitero centrale, si trova un tempio di stile gotico antico la cui architettura risale ai primi tempi dei Cristiani in Sicilia. La sua architettura originale pare risalga ad epoca anteriore alla venuta dei Saraceni (anno 827). Sicuramente doveva far parte della giurisdizione dei P.P. Benedettini a quell’epoca diffusi in tutta l’isola. Attraverso la donazione di Tertullio, padre di San Placido, erano entrati in possesso dì immensi beni, tra cui molte terre nei dintorni di Catania In seguito appartenne all’Ordine dei Cavalieri Gerosolimitani, ed essendo unica chiesa, tra le contrade etnee, fu parrocchia dei paesi limitrofi quali San Giovanni Galermo, Gravina, Tremestieri etc..

Basilica di monte Po

Si tratta un’antica basilica bizantina. La chiesa dovrebbe essere datata fra la seconda metà del VI secolo e la prima metà del VII. Si sviluppa secondo quattro quadrati di cui tre comprendono il corpo delle navate e il quarto lo sviluppo dell’abside. Purtroppo poco o altro si è riusciti a comprendere e interpretare e i pochi resti rimasti, inaccessibili perché interni ad un cortile privato, meriterebbero sicuramente un approfondimento per ricostruire la storia delle prime comunità cattoliche catanesi.

Si tratta un’antica basilica bizantina. La chiesa dovrebbe essere datata fra la seconda metà del VI secolo e la prima metà del VII. Si sviluppa secondo quattro quadrati di cui tre comprendono il corpo delle navate e il quarto lo sviluppo dell’abside. Purtroppo poco o altro si è riusciti a comprendere e interpretare e i pochi resti rimasti, inaccessibili perché interni ad un cortile privato, meriterebbero sicuramente un approfondimento per ricostruire la storia delle prime comunità cattoliche catanesi.

Torre dell’Acquafredda

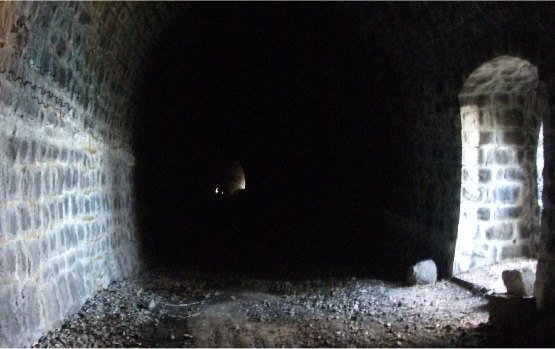

Definire i lineamenti storici di un edificio di piccole dimensioni all’interno del complesso avvicendarsi degli avvenimenti, che nei secoli hanno caratterizzato e coinvolto l’intero territorio di Randazzo e la Valle dell’Alcantara, risulta alquanto complesso. Si sconosce con esattezza la data di edificazione della torre, presumibilmente innalzata intorno al XVI, secondo quanto è possibile evincere dalla contemporanea feudalizzazione di buona parte dei territori demaniali dell’abitato di Randazzo. La limitrofa contrada S. Anastasia figura già alla fine del XV sec. come possesso dei monasteri di S. Filippo il Grande o di Fragalà e del S. Giorgio di Gesso [D. Ventura 1991, pag. 240]; circa nello stesso periodo la contrada Acquafredda, oggi sita all’interno del territorio di Castiglione, rientra all’interno dei beni feudali della famiglia Lanza, la quale a partire dal XVI sec. detiene la baronia del vicino abitato di Mojo [D. Ventura 1991, pag. 250]. Conferma la progressiva infeudalizzazione di questa importante parte della valle dell’Alcantara un passo dell’opera di Filoteo degli Omodei, che nel 1557 ricorda: “ … E’ la Roccella un castelletto sopra fortissimo monte, del barone di casa Spatafora. E ricevendo questo fiume, lascia nel destro lato un’antica rocca chiamata la torre dell’Acqua fredda, di casa Lanza, dove si vedono alcune rovine…”[A.F. Omodei 1557, pag. 51]. L’ “antica rocca chiamata la torre dell’Acqua Fredda” sembrerebbe corrispondere all’attuale torre, sebbene nella descrizione il Filoteo ecceda negli aggettivi, definendola sia antica, sia rocca, lasciando dunque intendere che si possa trattare di un edificio più grande e di origini sicuramente precedenti al periodo in cui lo storico scriveva. Dei ruderi che lautore sosteneva di osservare limitrofi all’edificio fortificato, oggi si è persa traccia, fatta eccezione per la vicina basilichetta altomedievale. Filoteo degli Omodei ricorda altri edifici turriti presenti nel territorio circostante : “… Quindi dalla man sinistra (sei miglia tra Randazzo e Castiglione), tra l’Appennino e il Mongibello, vi è un territorio detto della Fede, feudo nominato il Moggio, dove oggi è una torre fondata a tempi nostri da D. Pietro Lanza, baron del Moggio…”[A.F. Omodei 1557, pag. 52-53]. La torre di Pietro Lanza era l’edificio residenziale principale della nobile famiglia, edificato al centro dell’abitato di Mojo e del quale oggi non rimane praticamente nulla, sebbene fosse ancora esistente agli inizi del XX sec. Il paese di Mojo, comunque, ha origini ben più antiche: Edrisi, nel 1150, testimonia l’esistenza di uno castello o borgo fortificato (hisn), “somigliante ad un piccolo casale” e definendolo al-Mudd (Mojo)[M. Amari 1880/81, vol. I pag. 116]. Agli inizi del XIV sec. all’interno del testo arabo Masalik al-Absar [M. Amari 1880/81, vol. I pag. 263] tra le rocche di Sicilia si cita Mojo, che stranamente alla fine dello stesso secolo non esiste più né come località, né come feudo [G.L. Barberi 1888, pag. 127]. Solo nel 1602 risorge come nuovo abitato, avente licentia populandi. Presumibilmente altre torri dovevano trovarsi sparse lungo il territorio di Mojo, tutte edificate in tempi vicini, già a partire dalla fine del XVI sec. Lo scopo di questi edifici doveva essere duplice: certamente di primaria importanza era il controllo continuo dei beni feudali; in secondo luogo tali edifici dovevano essere anche una dimostrazione di forza del potere baronale nei confronti degli abitanti del feudo e, più o meno direttamente, dei possedimenti demaniali dell’abitato di Randazzo. In effetti l’avanzare del latifondo e in generale l’appropriazione di territori un tempo semplicemente beni ecclesiastici o beni demaniali della città di Randazzo inizia nel XV sec. e prosegue inesorabile lungo i sec. XVI e XVII. Fra i feudi baronali, il più esteso risulta quello della “Foresta della Porta vecchia” [D. Ventura 1991, pag. 242], il quale per lungo tempo conserva una straordinaria compattezza territoriale e ai giorni nostri risulterebbe compreso tra i comuni di Bronte, Longi e Tortorici. Il feudo, in principio possesso di Matteo Palizzi e in seguito di Guglielmo Raimondo Moncada, si presenta composto da sette “marcati” e rimane indiviso fino al 1449, anno in cui le famiglie proprietarie dei Paternò e dei Santangelo procedono ad una spartizione. Quattro marcati, le contrade Triairi, Botti, Foresta Vecchia, Mangalaviti, tra Randazzo, Bronte e Longi, finiscono nelle mani dei Santangelo; i rimanenti tre, Cartolari, Barrilla, Acquasanta, insistenti su porzioni di territorio a nord di Randazzo, tra Longi e Tortorici, vanno ai Paternò, i quali finalmente li cederanno nel 1507 a Blasco Lanza, barone di Mojo. Dunque già agli inizi del XVI sec. avviene nei confronti di Randazzo un ideale accerchiamento dei suoi territori demaniali da parte della famiglia Lanza, la quale di anno in anno pare vantare sempre più estesi territori. In questo quadro storico, ove la terra risulta l’unico vero bene per il quale lottare accanitamente, la città regia conserva solo alcuni possedimenti demaniali, che ad oriente confinano con Castiglione, i Lanza e i terreni di proprietà ecclesiastica: principalmente si tratta del territorio di Montelaguardia[D. Ventura 1991, pag. 240 e 245], oggi solo piccolo abitato, ma un tempo probabilmente vantava una superficie più estesa, confinante con Castiglione e col feudo ecclesiastico di S. Anastasia, e di un noccioleto tra la terra di Castiglione e contrada Ianazzo, quest’ultima limitrofa ad Acquafredda e S. Anastasia. La torre di Acquafredda sorge su di un affioramento di roccia lavica lungo la sponda meridionale del fiume Alcantara, in un territorio compreso tra Castiglione e Randazzo. L’edificio è realizzato attraverso una muratura sommaria, composta da pietrame vario, generalmente di origine lavica, non sbozzato e legato insieme da una malta tenace. Solo i cantonali si presentano leggermente rinforzati da alcuni conci di pietra lavica sommariamente squadrati. La struttura possiede una pianta quadrata leggermente irregolare e si divide in due piani: al pian terreno si osserva solo l’ingresso, rivolto a settentrione, largo poco più di m. 0,50, e caratterizzato da strombatura interna. Si accede al primo piano per mezzo di una scala interna lignea, un tempo presumibilmente mobile, ai giorni nostri sostituita da una permanente. Questo secondo piano si distingue per la presenza di quattro ampie finestre quadrangolari, ciascuna delle quali rivolta verso uno dei punti cardinali: le finestre di meridione e occidente risultano murate. Inoltre si può osservare la presenza, poste ai lati dei finestroni, di alcune saettiere, che possiedono una strombatura non molto accentuata. Tali saettiere sono in realtà cieche, poiché il loro necessario sbocco esterno è stato del tutto ostruito, causa i pesanti rifacimenti esterni che nei secoli hanno afflitto la torre. La copertura della struttura è a doppio spiovente, composto da tegole disposte alla maniera “laconica”. Inoltre il tetto è arricchito da una merlatura a coda di rondine decorativa posta similmente ad acroteri: quattro merli sono angolari, due centrali. Inoltre essi si impiantano sulle tegole di copertura, elemento che farebbe pensare ad un’aggiunta successiva di questi elementi architettonici. L’intero corpo di fabbrica pur possedendo unità edilizia, è, comunque, il frutto di alcuni rifacimenti e rimaneggiamenti attuati in epoche successive. La torre sembra, infatti, aver subito adattamenti nella funzionalità abitativa di volta in volta simili, ma non identici. Per prima cosa l’ingresso, composto da bei conci di pietra lavica, si presenta sorretto da un architrave basaltico e monolitico, poggiante a sua volta a sinistra su di un concio di pietra lavica avente verso l’interno una sagomatura ad arco di cerchio; a destra, in realtà doveva esservi la medesima soluzione architettonica, adesso perduta e semplicemente sostituita in malo modo da alcuni laterizi sovrapposti. Poco al di sopra dell’architrave si osserva un’ampia parte mancante della muratura, presumiblmente causata dall’asportazione di un oggetto, quale un tempo poteva essere il blasone della famiglia Lanza. Varcato l’angusto ingresso, si trova un vano quadrangolare privo di finestre o aperture. Risalta solo la soluzione per la divisione dei due piani, operata per mezzo di travi e assi di legno che compongono i pavimento del piano superiore. Si tratta di una soluzione edilizia certamente recente, ma che potrebbe rispecchiare il sistema originale di divisione dei piani. Quale utilità potesse un tempo avere un vano del tutto chiuso, ove l’unico varco per la luce era la porta d’ingresso? Presumibilmente il pian terreno della torre dell’Acquafredda serviva per stipare derrate alimentari, quali cereali, ortaggi, prodotti della natura in genere, anche uva, visto che ad esempio sia il feudo S. Anastasia, quanto quello limitrofo dell’Acquafredda vennero, tra XV e XVI sec. convertiti alla produzione vitivinicola. Il piano superiore doveva svolgere rudimentali funzioni residenziali e di avvistamento. Le grandi finestre, arricchite da una cornice composta da conci ben squadrati di pietra lavica, vennero probabilmente praticate in seguito, quando le necessità abitative non furono più quelle per la difesa del territorio. Presumibilmente nel medesimo periodo in cui vennero ricavate le finestre, vennero ostruite anche le saettiere, forse non più utili. Le pareti interne di entrambi i piani risultano coperte in maniera uniforme da un intonachino grigiastro, risultato di rifacimento recente, che ha trasformato la torre prima in una sorta di magazzino temporaneo di attrezzi agricoli, in seguito, fino ai giorni nostri, in un rifugio temporaneo per i pastori della zona. L’intera superficie esterna dell’edificio presentava un tempo un rivestimento di colore anch’esso grigiastro, il cui progressivo ed inesorabile disfacimento lascia la nuda muratura della torre all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici. In particolar modo il prospetto settentrionale presenta, non lontano dal cantonale di nord-est, una frattura, risultato o di un progressivo cedimento strutturale, o di un terremoto, evento non infrequenti nella zona. Anche la stessa solidità dell’edificio si basa più che nella tecnica edilizia e nello spessore della muratura, non oltre i 0,70/0,80 m., soprattutto nelle fondamenta praticate su di uno sperone di roccia lavica più che mai antico e solido. A tal proposito sorge anche il sospetto che un tempo vi potesse essere un tunnel che principiando alla base della rocca, potesse condurre direttamente all’interno del pian terreno della torre. Questa ipotesi non è verificabile, poiché il pavimento del piano terreno adesso è semplicemente il risultato di uno spesso strato di calce. Si è già accennato a due particolari, che questa sezione si promette di approfondire: l’orografia della zona e la presenza di altre torri simili a quella di contrada Acquafredda. Questa zona della valle dell’Alcantara (media valle) si caratterizza per alcune particolarità, che la distinguono rispetto alle sue porzioni limitrofe al mare (bassa valle) o ai Nebrodi (alta valle). I territori che si distendono a meridione del fiume sono il riultato di centinaia d’anni di lavori per cavare dalla dura e nera roccia vulcanica un terreno fertile atto a colture cerealicole e vitivinicole, oltre a frutteti, uliveti e pochi agrumeti. Si tratta di un territorio mediamente irregolare, ove ogni affioramento di roccia lavica rappresenta un ipotetico punto di osservazione. La torre di Acquafredda sfrutta tale peculiarità, che giustifica la sua limitata altezza, non oltre gli otto metri. Il territorio che si stende lungo la sponda settentrionale del fiume Alcantara, possiede caratteristiche decisamente diverse. Si tratta, infatti, di un terreno prevalentemente argilloso, dove il vigneto spesso cede il passo al frutteto e all’uliveto. Questi luoghi sono immediatamente a ridosso dei Peloritani meridionali, caratterizzati da rilievi di circa 1100/1200 m. s.l.m., adatti maggiormente alla pastorizia, e da zone boschive un tempo di gran lunga più estese. L’Alcantara era ed è il vero spartiacque di due ambienti tangibilmente diversi, poiché un tempo le colate laviche, provenienti dai vulcanetti effimeri prodotti dall’attività magmatica dell’Etna, arrestavano la loro corsa contro il violento fluire delle acque del fiume, raramente valicandolo. Ma la memoria di un grande corso d’acqua in grado di arrestare un altrettanto fiume di fuoco oggi è praticamente scomparsa, giacchè l’alveo dell’Alcantara risulta particolarmente ristretto, causa pesanti attività agricole. Esse infatti hanno progressivamente rosicchiato le sponde per ottenere terreno coltivabile, la cui necessità d’acqua ha causato l’ulteriore prosciugamento del fiume in favore di pesanti attività irrigue. In tale maniera la maestosa Valle versa alla stregua di un gigante ferito, bisognoso di profonde cure, che ne risanino le piaghe ormai infette. Qualora questo monito possa sembrare un’esagerazione, giova osservare che il fiume, un tempo colmo d’acqua in ogni stagione, ha ormai assunto un carattere torrentizio. Tutto questo disfacimento ha origini recenti, meno di cinquant’anni. La ricchezza naturalistica della Valle va di pari passo con quella archeologica ed artistica. Aquafredda non è solo la contrada della torre, ma anche un sito archeologico che nei decenni passati ha restituito numerosi reperti di epoca classica, adesso esposti presso il museo Vagliasindi di Randazzo. Anche le limitrofe contrade S. Anastasia e Imbischi sono ricche di storia e ancora ai giorni nostri restituiscono i ruderi di edifici sacri risalenti ad epoca greco-bizantina. La torre dell’Acquafredda non è isolata. La citata descrizione dell’Omodei lascia intendere l’esistenza di strutture turrite in altri luoghi della baronia Lanza. In effetti non molto distante dall’edificio oggetto di studio, ne sorge un altro, esattamente a est-nord-est. La costruzione risulta poco visibile perché inglobata in strutture più recenti. Questa torre presenta caratteristiche del tutto simili a quelle analizzate per l’Acquafredda, sebbene si presenti decisamente più alta, contando un piano in più. Per il resto, pianta, copertura e merlatura coincidono. Purtroppo per osservare un’altra struttura simile bisogna viaggiare molto attraverso la Valle, in direzione orientale, fino all’attuale abitato di Giardini Naxos. All’interno dell’area archeologica che contiene i resti dell’antica colonia greca di Naxos sorge un’altra torre, detta della Vignazza: essa presenta uguale pianta, uguale copertura, simile altezza e divisione dei piani (tre) sebbene sia assente la merlatura. La torre della Vignazza inoltre conserva integro l’ingresso, largo 0,50 m. circa e sorretto dal caratteristico architrave monolitico in pietra lavica. Purtroppo quest’ultima struttura, dopo svariati decenni di abbandono, è stata oggetto di pesanti restauri, che hanno del tutto nascosto la muratura, coperta sotto uno spesso intonaco grigiastro. E’ evidente che tali torri fossero il risultato di un’idea edilizia comune ed evidentemente di esigenze diffuse tanto nell’entroterra etneo, quanto lungo la costa. Dovevano svolgere una doppia funzione: di vedetta e di luogo ove presumibilmente stipare derrate alimentari. In effetti queste strutture non posseggono affatto caratteritiche simli alle contemporanee torri di Deputazione, la cui edificazione fu il risultato di un piano ben studiato, rivolto alla difesa delle coste siciliane. Al fine di porre in atto un’opera tanto dispendiosa, vennero dalla Toscana due architetti, Camillo Camilliani [C. Camilliani 1877] e Tiburzio Spannocchi [T. Spannocchi 1993]. Il loro compito, di difficile attuazione, fu quello di una lunga ricognizione dei tre litorali dell’Isola, per scoprire luoghi adatti per edificare grandi torri di avvistamento. Esse avevano caratteristiche comuni: base scarpata, all’interno della quale vi stava solitamente una cisterna; primo piano a pianta quadrangolare e segnato da marcapiano; infine terrazza ove solitamente sostava un piccolo cannone. Le torri di Deputazione, infatti, funzionavano come veri e propri fortini, collegati fra loro, ma virtualmente indipendenti: avevano l’importante compito di difendere, anche a colpi di cannone, le coste dai frequenti sbarchi di pirati turchi Dunque caratteristiche diverse rispetto alle torri oggetto di studio. La differenza si spiega in base allo scopo per il quale vennero edificate. La torre dell’Acquafredda non doveva cannoneggiare nessuno, eventualmente avvertire i vicini abitanti delle campagne di possibili pericoli imminenti: incendi, briganti, eventuali pirati, tanto ardimentosi da spingersi cosi in profondità verso l’entroterra. E trattandosi di torri probabilmente private, desta interesse l’identità del progetto: ovunque si trovino edifici del genere, essi presentano sempre caratteristiche comuni. Ciò lascia incuriositi, poiché nel caso di torri private edificate lungo le coste dell’isola, questa identità di progetto non si riscontra. Sia il Camilliani, quanto lo Spannocchi descrivono torri baronali sempre diverse, una a pianta quadrangolare, un’altra a pianta circolare, tutte con dimensioni dissimili. Evidentemente le torri granaio edificate lungo l’Alcantara, nella loro identità strutturale rispondono a particolari esigenze, non ultime quelle prettamente legate alle attività rurali. In ultima analisi si consideri il caso dell’abitato ionico-etneo di Giarre. L’insediamento dovrebbe sorgere intorno alla metà del XVI sec. come centro di raccolta delle derrate alimentari prodotte dalle attività agricole esistenti nella zona. Poco prima dei moti rivoluzionari per l’unità d’Italia, al centro del paese sorgeva una torre. Ai giorni nostri di tale struttura nulla rimane, perché devastata dalla furia popolare del 1848. Fortunatamente dell’edificio turrito esiste una piccola rappresentazione pittorica, operata dalla mano di un pittore acese del settecento: Tuccari. Certamente la pittura stilizza l’antico centro storico di Giarre, ma la torre viene rappresentata similmente a quella dell’Acquafredda o della Vignazza presso Giardini Naxos: si ipotizzano infatti i tre piani, si legge chiaramente la pianta quadrata, la copertura a doppio spiovente e la posizione delle finestre simile a quanto si può osservare nelle strutture ancora esistenti. Pur non avendo una testimonianza architettonica diretta, si può affermare che l’antica torre di Giarre era una torre granaio, del tipo ampiamente esposto in queste pagine. La sua presenza non stupisce, poiché la vocazione dell’abitato fin dalla sua nascita era proprio quella agricola. Si sconosce il numero di tali strutture esistenti o esistite nell’area etnea. Studiarne la presenza e la diffusione potrebbe realmente aiutare la comprensione delle attività economiche e in generale della società siciliana del XVI e XVII sec. Infine, riguardo all’edificazione di tali strutture, non si sottovaluti la possibile influenza della famiglia Lanza, dei cui effettivi possedimenti terrieri, certamente vasti, non possediamo una completa conoscenza.

Definire i lineamenti storici di un edificio di piccole dimensioni all’interno del complesso avvicendarsi degli avvenimenti, che nei secoli hanno caratterizzato e coinvolto l’intero territorio di Randazzo e la Valle dell’Alcantara, risulta alquanto complesso. Si sconosce con esattezza la data di edificazione della torre, presumibilmente innalzata intorno al XVI, secondo quanto è possibile evincere dalla contemporanea feudalizzazione di buona parte dei territori demaniali dell’abitato di Randazzo. La limitrofa contrada S. Anastasia figura già alla fine del XV sec. come possesso dei monasteri di S. Filippo il Grande o di Fragalà e del S. Giorgio di Gesso [D. Ventura 1991, pag. 240]; circa nello stesso periodo la contrada Acquafredda, oggi sita all’interno del territorio di Castiglione, rientra all’interno dei beni feudali della famiglia Lanza, la quale a partire dal XVI sec. detiene la baronia del vicino abitato di Mojo [D. Ventura 1991, pag. 250]. Conferma la progressiva infeudalizzazione di questa importante parte della valle dell’Alcantara un passo dell’opera di Filoteo degli Omodei, che nel 1557 ricorda: “ … E’ la Roccella un castelletto sopra fortissimo monte, del barone di casa Spatafora. E ricevendo questo fiume, lascia nel destro lato un’antica rocca chiamata la torre dell’Acqua fredda, di casa Lanza, dove si vedono alcune rovine…”[A.F. Omodei 1557, pag. 51]. L’ “antica rocca chiamata la torre dell’Acqua Fredda” sembrerebbe corrispondere all’attuale torre, sebbene nella descrizione il Filoteo ecceda negli aggettivi, definendola sia antica, sia rocca, lasciando dunque intendere che si possa trattare di un edificio più grande e di origini sicuramente precedenti al periodo in cui lo storico scriveva. Dei ruderi che lautore sosteneva di osservare limitrofi all’edificio fortificato, oggi si è persa traccia, fatta eccezione per la vicina basilichetta altomedievale. Filoteo degli Omodei ricorda altri edifici turriti presenti nel territorio circostante : “… Quindi dalla man sinistra (sei miglia tra Randazzo e Castiglione), tra l’Appennino e il Mongibello, vi è un territorio detto della Fede, feudo nominato il Moggio, dove oggi è una torre fondata a tempi nostri da D. Pietro Lanza, baron del Moggio…”[A.F. Omodei 1557, pag. 52-53]. La torre di Pietro Lanza era l’edificio residenziale principale della nobile famiglia, edificato al centro dell’abitato di Mojo e del quale oggi non rimane praticamente nulla, sebbene fosse ancora esistente agli inizi del XX sec. Il paese di Mojo, comunque, ha origini ben più antiche: Edrisi, nel 1150, testimonia l’esistenza di uno castello o borgo fortificato (hisn), “somigliante ad un piccolo casale” e definendolo al-Mudd (Mojo)[M. Amari 1880/81, vol. I pag. 116]. Agli inizi del XIV sec. all’interno del testo arabo Masalik al-Absar [M. Amari 1880/81, vol. I pag. 263] tra le rocche di Sicilia si cita Mojo, che stranamente alla fine dello stesso secolo non esiste più né come località, né come feudo [G.L. Barberi 1888, pag. 127]. Solo nel 1602 risorge come nuovo abitato, avente licentia populandi. Presumibilmente altre torri dovevano trovarsi sparse lungo il territorio di Mojo, tutte edificate in tempi vicini, già a partire dalla fine del XVI sec. Lo scopo di questi edifici doveva essere duplice: certamente di primaria importanza era il controllo continuo dei beni feudali; in secondo luogo tali edifici dovevano essere anche una dimostrazione di forza del potere baronale nei confronti degli abitanti del feudo e, più o meno direttamente, dei possedimenti demaniali dell’abitato di Randazzo. In effetti l’avanzare del latifondo e in generale l’appropriazione di territori un tempo semplicemente beni ecclesiastici o beni demaniali della città di Randazzo inizia nel XV sec. e prosegue inesorabile lungo i sec. XVI e XVII. Fra i feudi baronali, il più esteso risulta quello della “Foresta della Porta vecchia” [D. Ventura 1991, pag. 242], il quale per lungo tempo conserva una straordinaria compattezza territoriale e ai giorni nostri risulterebbe compreso tra i comuni di Bronte, Longi e Tortorici. Il feudo, in principio possesso di Matteo Palizzi e in seguito di Guglielmo Raimondo Moncada, si presenta composto da sette “marcati” e rimane indiviso fino al 1449, anno in cui le famiglie proprietarie dei Paternò e dei Santangelo procedono ad una spartizione. Quattro marcati, le contrade Triairi, Botti, Foresta Vecchia, Mangalaviti, tra Randazzo, Bronte e Longi, finiscono nelle mani dei Santangelo; i rimanenti tre, Cartolari, Barrilla, Acquasanta, insistenti su porzioni di territorio a nord di Randazzo, tra Longi e Tortorici, vanno ai Paternò, i quali finalmente li cederanno nel 1507 a Blasco Lanza, barone di Mojo. Dunque già agli inizi del XVI sec. avviene nei confronti di Randazzo un ideale accerchiamento dei suoi territori demaniali da parte della famiglia Lanza, la quale di anno in anno pare vantare sempre più estesi territori. In questo quadro storico, ove la terra risulta l’unico vero bene per il quale lottare accanitamente, la città regia conserva solo alcuni possedimenti demaniali, che ad oriente confinano con Castiglione, i Lanza e i terreni di proprietà ecclesiastica: principalmente si tratta del territorio di Montelaguardia[D. Ventura 1991, pag. 240 e 245], oggi solo piccolo abitato, ma un tempo probabilmente vantava una superficie più estesa, confinante con Castiglione e col feudo ecclesiastico di S. Anastasia, e di un noccioleto tra la terra di Castiglione e contrada Ianazzo, quest’ultima limitrofa ad Acquafredda e S. Anastasia. La torre di Acquafredda sorge su di un affioramento di roccia lavica lungo la sponda meridionale del fiume Alcantara, in un territorio compreso tra Castiglione e Randazzo. L’edificio è realizzato attraverso una muratura sommaria, composta da pietrame vario, generalmente di origine lavica, non sbozzato e legato insieme da una malta tenace. Solo i cantonali si presentano leggermente rinforzati da alcuni conci di pietra lavica sommariamente squadrati. La struttura possiede una pianta quadrata leggermente irregolare e si divide in due piani: al pian terreno si osserva solo l’ingresso, rivolto a settentrione, largo poco più di m. 0,50, e caratterizzato da strombatura interna. Si accede al primo piano per mezzo di una scala interna lignea, un tempo presumibilmente mobile, ai giorni nostri sostituita da una permanente. Questo secondo piano si distingue per la presenza di quattro ampie finestre quadrangolari, ciascuna delle quali rivolta verso uno dei punti cardinali: le finestre di meridione e occidente risultano murate. Inoltre si può osservare la presenza, poste ai lati dei finestroni, di alcune saettiere, che possiedono una strombatura non molto accentuata. Tali saettiere sono in realtà cieche, poiché il loro necessario sbocco esterno è stato del tutto ostruito, causa i pesanti rifacimenti esterni che nei secoli hanno afflitto la torre. La copertura della struttura è a doppio spiovente, composto da tegole disposte alla maniera “laconica”. Inoltre il tetto è arricchito da una merlatura a coda di rondine decorativa posta similmente ad acroteri: quattro merli sono angolari, due centrali. Inoltre essi si impiantano sulle tegole di copertura, elemento che farebbe pensare ad un’aggiunta successiva di questi elementi architettonici. L’intero corpo di fabbrica pur possedendo unità edilizia, è, comunque, il frutto di alcuni rifacimenti e rimaneggiamenti attuati in epoche successive. La torre sembra, infatti, aver subito adattamenti nella funzionalità abitativa di volta in volta simili, ma non identici. Per prima cosa l’ingresso, composto da bei conci di pietra lavica, si presenta sorretto da un architrave basaltico e monolitico, poggiante a sua volta a sinistra su di un concio di pietra lavica avente verso l’interno una sagomatura ad arco di cerchio; a destra, in realtà doveva esservi la medesima soluzione architettonica, adesso perduta e semplicemente sostituita in malo modo da alcuni laterizi sovrapposti. Poco al di sopra dell’architrave si osserva un’ampia parte mancante della muratura, presumiblmente causata dall’asportazione di un oggetto, quale un tempo poteva essere il blasone della famiglia Lanza. Varcato l’angusto ingresso, si trova un vano quadrangolare privo di finestre o aperture. Risalta solo la soluzione per la divisione dei due piani, operata per mezzo di travi e assi di legno che compongono i pavimento del piano superiore. Si tratta di una soluzione edilizia certamente recente, ma che potrebbe rispecchiare il sistema originale di divisione dei piani. Quale utilità potesse un tempo avere un vano del tutto chiuso, ove l’unico varco per la luce era la porta d’ingresso? Presumibilmente il pian terreno della torre dell’Acquafredda serviva per stipare derrate alimentari, quali cereali, ortaggi, prodotti della natura in genere, anche uva, visto che ad esempio sia il feudo S. Anastasia, quanto quello limitrofo dell’Acquafredda vennero, tra XV e XVI sec. convertiti alla produzione vitivinicola. Il piano superiore doveva svolgere rudimentali funzioni residenziali e di avvistamento. Le grandi finestre, arricchite da una cornice composta da conci ben squadrati di pietra lavica, vennero probabilmente praticate in seguito, quando le necessità abitative non furono più quelle per la difesa del territorio. Presumibilmente nel medesimo periodo in cui vennero ricavate le finestre, vennero ostruite anche le saettiere, forse non più utili. Le pareti interne di entrambi i piani risultano coperte in maniera uniforme da un intonachino grigiastro, risultato di rifacimento recente, che ha trasformato la torre prima in una sorta di magazzino temporaneo di attrezzi agricoli, in seguito, fino ai giorni nostri, in un rifugio temporaneo per i pastori della zona. L’intera superficie esterna dell’edificio presentava un tempo un rivestimento di colore anch’esso grigiastro, il cui progressivo ed inesorabile disfacimento lascia la nuda muratura della torre all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici. In particolar modo il prospetto settentrionale presenta, non lontano dal cantonale di nord-est, una frattura, risultato o di un progressivo cedimento strutturale, o di un terremoto, evento non infrequenti nella zona. Anche la stessa solidità dell’edificio si basa più che nella tecnica edilizia e nello spessore della muratura, non oltre i 0,70/0,80 m., soprattutto nelle fondamenta praticate su di uno sperone di roccia lavica più che mai antico e solido. A tal proposito sorge anche il sospetto che un tempo vi potesse essere un tunnel che principiando alla base della rocca, potesse condurre direttamente all’interno del pian terreno della torre. Questa ipotesi non è verificabile, poiché il pavimento del piano terreno adesso è semplicemente il risultato di uno spesso strato di calce. Si è già accennato a due particolari, che questa sezione si promette di approfondire: l’orografia della zona e la presenza di altre torri simili a quella di contrada Acquafredda. Questa zona della valle dell’Alcantara (media valle) si caratterizza per alcune particolarità, che la distinguono rispetto alle sue porzioni limitrofe al mare (bassa valle) o ai Nebrodi (alta valle). I territori che si distendono a meridione del fiume sono il riultato di centinaia d’anni di lavori per cavare dalla dura e nera roccia vulcanica un terreno fertile atto a colture cerealicole e vitivinicole, oltre a frutteti, uliveti e pochi agrumeti. Si tratta di un territorio mediamente irregolare, ove ogni affioramento di roccia lavica rappresenta un ipotetico punto di osservazione. La torre di Acquafredda sfrutta tale peculiarità, che giustifica la sua limitata altezza, non oltre gli otto metri. Il territorio che si stende lungo la sponda settentrionale del fiume Alcantara, possiede caratteristiche decisamente diverse. Si tratta, infatti, di un terreno prevalentemente argilloso, dove il vigneto spesso cede il passo al frutteto e all’uliveto. Questi luoghi sono immediatamente a ridosso dei Peloritani meridionali, caratterizzati da rilievi di circa 1100/1200 m. s.l.m., adatti maggiormente alla pastorizia, e da zone boschive un tempo di gran lunga più estese. L’Alcantara era ed è il vero spartiacque di due ambienti tangibilmente diversi, poiché un tempo le colate laviche, provenienti dai vulcanetti effimeri prodotti dall’attività magmatica dell’Etna, arrestavano la loro corsa contro il violento fluire delle acque del fiume, raramente valicandolo. Ma la memoria di un grande corso d’acqua in grado di arrestare un altrettanto fiume di fuoco oggi è praticamente scomparsa, giacchè l’alveo dell’Alcantara risulta particolarmente ristretto, causa pesanti attività agricole. Esse infatti hanno progressivamente rosicchiato le sponde per ottenere terreno coltivabile, la cui necessità d’acqua ha causato l’ulteriore prosciugamento del fiume in favore di pesanti attività irrigue. In tale maniera la maestosa Valle versa alla stregua di un gigante ferito, bisognoso di profonde cure, che ne risanino le piaghe ormai infette. Qualora questo monito possa sembrare un’esagerazione, giova osservare che il fiume, un tempo colmo d’acqua in ogni stagione, ha ormai assunto un carattere torrentizio. Tutto questo disfacimento ha origini recenti, meno di cinquant’anni. La ricchezza naturalistica della Valle va di pari passo con quella archeologica ed artistica. Aquafredda non è solo la contrada della torre, ma anche un sito archeologico che nei decenni passati ha restituito numerosi reperti di epoca classica, adesso esposti presso il museo Vagliasindi di Randazzo. Anche le limitrofe contrade S. Anastasia e Imbischi sono ricche di storia e ancora ai giorni nostri restituiscono i ruderi di edifici sacri risalenti ad epoca greco-bizantina. La torre dell’Acquafredda non è isolata. La citata descrizione dell’Omodei lascia intendere l’esistenza di strutture turrite in altri luoghi della baronia Lanza. In effetti non molto distante dall’edificio oggetto di studio, ne sorge un altro, esattamente a est-nord-est. La costruzione risulta poco visibile perché inglobata in strutture più recenti. Questa torre presenta caratteristiche del tutto simili a quelle analizzate per l’Acquafredda, sebbene si presenti decisamente più alta, contando un piano in più. Per il resto, pianta, copertura e merlatura coincidono. Purtroppo per osservare un’altra struttura simile bisogna viaggiare molto attraverso la Valle, in direzione orientale, fino all’attuale abitato di Giardini Naxos. All’interno dell’area archeologica che contiene i resti dell’antica colonia greca di Naxos sorge un’altra torre, detta della Vignazza: essa presenta uguale pianta, uguale copertura, simile altezza e divisione dei piani (tre) sebbene sia assente la merlatura. La torre della Vignazza inoltre conserva integro l’ingresso, largo 0,50 m. circa e sorretto dal caratteristico architrave monolitico in pietra lavica. Purtroppo quest’ultima struttura, dopo svariati decenni di abbandono, è stata oggetto di pesanti restauri, che hanno del tutto nascosto la muratura, coperta sotto uno spesso intonaco grigiastro. E’ evidente che tali torri fossero il risultato di un’idea edilizia comune ed evidentemente di esigenze diffuse tanto nell’entroterra etneo, quanto lungo la costa. Dovevano svolgere una doppia funzione: di vedetta e di luogo ove presumibilmente stipare derrate alimentari. In effetti queste strutture non posseggono affatto caratteritiche simli alle contemporanee torri di Deputazione, la cui edificazione fu il risultato di un piano ben studiato, rivolto alla difesa delle coste siciliane. Al fine di porre in atto un’opera tanto dispendiosa, vennero dalla Toscana due architetti, Camillo Camilliani [C. Camilliani 1877] e Tiburzio Spannocchi [T. Spannocchi 1993]. Il loro compito, di difficile attuazione, fu quello di una lunga ricognizione dei tre litorali dell’Isola, per scoprire luoghi adatti per edificare grandi torri di avvistamento. Esse avevano caratteristiche comuni: base scarpata, all’interno della quale vi stava solitamente una cisterna; primo piano a pianta quadrangolare e segnato da marcapiano; infine terrazza ove solitamente sostava un piccolo cannone. Le torri di Deputazione, infatti, funzionavano come veri e propri fortini, collegati fra loro, ma virtualmente indipendenti: avevano l’importante compito di difendere, anche a colpi di cannone, le coste dai frequenti sbarchi di pirati turchi Dunque caratteristiche diverse rispetto alle torri oggetto di studio. La differenza si spiega in base allo scopo per il quale vennero edificate. La torre dell’Acquafredda non doveva cannoneggiare nessuno, eventualmente avvertire i vicini abitanti delle campagne di possibili pericoli imminenti: incendi, briganti, eventuali pirati, tanto ardimentosi da spingersi cosi in profondità verso l’entroterra. E trattandosi di torri probabilmente private, desta interesse l’identità del progetto: ovunque si trovino edifici del genere, essi presentano sempre caratteristiche comuni. Ciò lascia incuriositi, poiché nel caso di torri private edificate lungo le coste dell’isola, questa identità di progetto non si riscontra. Sia il Camilliani, quanto lo Spannocchi descrivono torri baronali sempre diverse, una a pianta quadrangolare, un’altra a pianta circolare, tutte con dimensioni dissimili. Evidentemente le torri granaio edificate lungo l’Alcantara, nella loro identità strutturale rispondono a particolari esigenze, non ultime quelle prettamente legate alle attività rurali. In ultima analisi si consideri il caso dell’abitato ionico-etneo di Giarre. L’insediamento dovrebbe sorgere intorno alla metà del XVI sec. come centro di raccolta delle derrate alimentari prodotte dalle attività agricole esistenti nella zona. Poco prima dei moti rivoluzionari per l’unità d’Italia, al centro del paese sorgeva una torre. Ai giorni nostri di tale struttura nulla rimane, perché devastata dalla furia popolare del 1848. Fortunatamente dell’edificio turrito esiste una piccola rappresentazione pittorica, operata dalla mano di un pittore acese del settecento: Tuccari. Certamente la pittura stilizza l’antico centro storico di Giarre, ma la torre viene rappresentata similmente a quella dell’Acquafredda o della Vignazza presso Giardini Naxos: si ipotizzano infatti i tre piani, si legge chiaramente la pianta quadrata, la copertura a doppio spiovente e la posizione delle finestre simile a quanto si può osservare nelle strutture ancora esistenti. Pur non avendo una testimonianza architettonica diretta, si può affermare che l’antica torre di Giarre era una torre granaio, del tipo ampiamente esposto in queste pagine. La sua presenza non stupisce, poiché la vocazione dell’abitato fin dalla sua nascita era proprio quella agricola. Si sconosce il numero di tali strutture esistenti o esistite nell’area etnea. Studiarne la presenza e la diffusione potrebbe realmente aiutare la comprensione delle attività economiche e in generale della società siciliana del XVI e XVII sec. Infine, riguardo all’edificazione di tali strutture, non si sottovaluti la possibile influenza della famiglia Lanza, dei cui effettivi possedimenti terrieri, certamente vasti, non possediamo una completa conoscenza.

Giuseppe Tropea da medioevosicilia.eu.

Pagina Etnanatura: Torre Acquafredda.

Foto di Salvo Nicotra

La timpa di Acireale

Quello che vi proponiamo è un percorso nel tempo e nello spazio che si sviluppa lungo la timpa di Acireale. Andremo molto a ritroso nel tempo visto che geologicamente la timpa si è formata oltre 200.000 anni fa. Il percorso nello spazio, da sud a nord, da Capo Mulini a Stazzo è più breve ma ci permetterà di riconoscere uno dei posti più affascinanti dell’Etna malgrado in alcuni punti abbia subito lo stupro volgare e violento dei palazzinari.

Quello che vi proponiamo è un percorso nel tempo e nello spazio che si sviluppa lungo la timpa di Acireale. Andremo molto a ritroso nel tempo visto che geologicamente la timpa si è formata oltre 200.000 anni fa. Il percorso nello spazio, da sud a nord, da Capo Mulini a Stazzo è più breve ma ci permetterà di riconoscere uno dei posti più affascinanti dell’Etna malgrado in alcuni punti abbia subito lo stupro volgare e violento dei palazzinari.

Geologia. Fase delle Timpe: a partire da almeno 220.000 anni fino a circa 110.000 anni fa l’attività eruttiva si concentra lungo la costa Ionica in corrispondenza del sistema di faglie dirette denominato delle Timpe che rappresenta la prosecuzione settentrionale della Scarpata Ibleo-Maltese nella regione etnea. Le faglie delle Timpe costituiscono delle imponenti scarpate morfologiche che formano il tratto di costa da Capo Mulini fino ad Acireale, sviluppandosi in direzione NNO fino alla zona di Moscarello-S. Alfio. Durante questa fase si verificarono numerose eruzioni fissurali che si localizzavano prevalentemente lungo questa ristretta fascia allungata lungo la costa Ionica. La continua sovrapposizione delle colate laviche in quest’area ha portato nel tempo alla formazione di una prima struttura vulcanica di tipo scudo estesa per almeno 22 km in direzione NNO. La struttura interna di questo vulcano a scudo è oggi esposta lungo le scarpate di faglia delle Timpe fra Acireale e Moscarello. Durante questo lungo periodo eruttivo si verificavano anche sporadiche eruzioni fissurali lungo la Valle del Fiume Simeto fino alla costa. Testimoni di queste eruzioni sono il grosso cono di scorie che costituisce la collina di Paternò e diverse sottili colate laviche fortemente erose come quelle affioranti nella periferia nord di Catania in località leucatia-fasano. Fra circa 129.000 anni e 126.000 anni l’attività eruttiva di tipo fissurale si sposta verso ovest interessando per la prima volta l’area centrale della regione etnea fra la Val Calanna e la Timpa di Moscarello. Complessivamente l’attività vulcanica della fase Timpe termina circa 110.000 anni fa. (1)

Fauna e flora. A popolare la riserva naturale della Timpa sono numerose specie di animali, che, grazie anche al difficile accesso da parte dell’uomo, trovano un habitat ideale. Nell’area protetta vivono infatti conigli selvatici, ricci, volpi che coabitano insieme a rettili come i colubri leopardini e le lucertole campestri. A causa degli incendi estivi alcune specie di rettili sembrano scomparse: è il caso della tartaruga terrestre. Non mancano caratteristiche specie di volatili. Di giorno è possibile osservare in volo il falco pellegrino, il gheppio e la poiana, mentre di notte comuni rapaci sono l’assiolo, il barbagianni e la civetta.. Lungo le coste è notevole la presenza di gabbiani, meno frequente in autunno quella del cormorano. Con l’arrivo delle calde temperature giungono dall’Africa la rondine e l’upupa che depongono qui le loro uova. Molte specie come lo scricciolo e il merlo, invece, si incontrano tutto l’anno, soprattutto nelle zone in cui è presente la macchia mediterranea e nei limoneti. Ricchi di vita sono pure i fondali del mare della Timpa, anch’essi di origine vulcanica. I fondali sono lavici sino a circa -30 metri, poi diventano sabbiosi e, oltre i -50-60 metri, prevalentemente argillosi. A volte sono presenti delle piccole secche di blocchi lavici arrotondati. Nelle cavità dei fondali vulcanici trovano rifugio Polpi e Murene. Nella zona più illuminata dai raggi solari sono presenti diverse specie di Cystoseria e di Sargasso. I fondali sono molto ricchi di alghe calcaree libere (Melobesie). Esistono circa 300 tipi di alghe appartenenti alle Rhodophyta (alghe rosse), Clorophyta (alghe verdi) e Phaeophyta (alghe brune). Tra i pesci non è difficile incontrare giovani Monacelle, branchi di argentei Bianchetti, Ope e Salpe. I fondali della Timpa sono inoltre famosi per la ricchezza di molluschi come gli Occhi di bue e i Ricci di mare. Tra i crostacei sono comuni varie specie di granchi e paguri e più in profondità troviamo delle aragoste. Un meraviglioso spettacolo offrono le pareti superficiali a strapiombo colonizzate da centinaia di coralli gialli e rosa (2). La flora è principalmente caratterizzata da arbusti o piccoli alberi sempreverdi e sclerofilli (a foglie coriacee). la vegetazione è solitamente resa densa e compatta dall’intreccio di numerose piante rampicanti. la densa vegetazione limita la filtrazione di luce al suolo, riducendo grandemente il numero di piante erbacee presenti. La zona di riserva integrale è caratterizzata da una lunga parete rocciosa, ricoperta da vegetazione spontanea in buona parte incontaminata, mentre la zona di preriserva, un tempo coltivata a mandorlo olivo, carrubo e ficodindia, è oggi quasi esclusivamente occupata dai limoneti, coltivati sulle terrazze costruite con i muretti a secco in pietra lavica.la zona della preriserva è caratterizzata da vegetazione arbustiva sempreverde come l’euphorbia dendroides. Altre specie arbustive presenti sono l’anagyris fetida, l’artemisa arborescens, il rhamnus alaternus. le specie arboree sono il carrubo ed entità non autoctone, propagatesi ad opera dell’uomo. Lungo la fascia litoranea che interessa la riserva, si trovano specie erbacee ad alta specializzazione che ben resistono a un ambiente con notevole siccità del suolo, dovuta alla salsedine, fra le quali il finocchio di mare. Nella zona nord si riscontano resti di quello che fu il bosco di Aci, una vasta area caratterizzata da vegetazione arborea (3).

Geografia. Iniziamo la nostra passeggiata virtuale da Capo Mulini nella propaggine sud della timpa. Vi avvertiamo che se il percorso proposto sarà continuo nello spazio (da sud a nord), non altrettanto possiamo garantirvi per la storia. Ritroveremo tracce della nostra storia dai romani, ai normanni per arrivare agli inizi del secolo scorso.

Capo Mulini. Almeno fino agli anni 50 del nostro secolo, Capo Mulini (vedi) si prefigurava alla maniera di una piccola borgata marina, composta da poche decine di abitazioni di forma settecentesca, disposte intorno ad un piccolo edificio di culto. In effetti ancora oggi il paese si distribuisce lungo due arterie stradali principali, perpendicolari alla costa, sebbene pochi siano i resti risalenti al XVII/XVIII, per la maggior parte soppiantati da costruzioni moderne. Un tempo si addossavano l’un l’altro piccoli edifici, all’interno dei quali si conciava la pelle, probabilmente con l’ausilio di mulini, che un tempo donarono il toponimo al borgo e dei quali oggi non rimane in pratica nessuna traccia. Alcuni ruderi interessanti è possibile osservarli nei pressi del moderno edificio di culto, per l’esattezza ad oriente di quest’ultimo. Trattasi, probabilmente, dei resti di una precedente chiesa, diruta e quasi del tutto obliterata da un cataclisma non ben individuato, forse un terremoto o un maremoto corrispondente al terribile terremoto, che colpì Messina nel 1908, il quale causò ripercussioni lungo tutta la costa ionica, almeno fino a Catania. Nei presi di siffatti ruderi giacciono, inoltre, i resti basamentali di un tempio romano del I/II secolo d.C. Studiati a fondo dal Libertini, durante la metà degli anni 50, purtroppo ai giorni nostri non sono visitabili, perché giacenti in territorio privato e non vincolati. I resti constano di un basamento edificato per una parte con malta cementizia e pietrame lavico non sbozzato; una seconda porzione invece sembra presentare, almeno all’esterno, grossi blocchi di basalto incastrati l’un l’altro e legati insieme dalla medesima malta. A settentrione del basamento il Libertini vedeva una sorta di sacello o una camera ipogeica, oggi ancora presente ma del tutto interrata. Un’altra struttura interessante sembra preservarsi nei pressi del porto. Essa per forma e consistenza pare essere una fortezza costiera risalente al XVI/XVII secolo, similmente alla vicina “Fortezza del Tocco”, sita nei pressi di S. Maria la Scala. In effetti la tecnica edilizia del bastione murario, ad emplecton, cioè a rivestimento esterno con grossi conci di pietra lavica e anima interna di pietrame minuto e malta pare proprio antica. Inoltre il taglio a cuspide del bastione murario perpendicolare alla costa lascia veramente credere all’esistenza, in questo luogo, di una fortezza costiera, edificata a protezione della costa, contro gli assalti dei pirati turchi. Confermerebbe l’ipotesi anche il fatto che solo Capo Mulini non presenterebbe strutture fortificate del genere, rispetto a tutti gli altri abitati costieri, i quali, al contrario, ancora ai giorni nostri conservano i ruderi di fortificazioni costiere risalenti al XVI/XVII secolo. (10)

Il tempietto di Capo Mulini. Pochi sanno che a CopoMulini si trovano i resti basamentali di un tempio romano del I/II secolo d.C (vedi). Studiati a fondo dal Libertini, durante la metà degli anni 50, purtroppo ai giorni nostri non sono visitabili, perché giacenti in territorio privato e non vincolati. I resti constano di un basamento edificato per una parte con malta cementizia e pietrame lavico non sbozzato; una seconda porzione invece sembra presentare, almeno all’esterno, grossi blocchi di basalto incastrati l’un l’altro e legati insieme dalla medesima malta. A settentrione del basamento il Libertini vedeva una sorta di sacello o una camera ipogeica, oggi ancora presente ma del tutto interrata. Alcuni pietre del tempio sembra che siano state prelevate per costruire in epoca sveva le mura di difesa ancora visibili nel porto della contrada.

Torri Alessandrano e sant’Anna. Per proteggere il porto dalle scorribande dei pirati furono edificate le due torri Alessandrano e Sant’Anna (vedi). La Torre Sant’Anna, fu iniziata nel 1582 in corrispondenza del Capo Mulini e finita in circa un ventennio. Vi alloggiava un corpo di guardia con il compito di allertare all’avvicinarsi di navi corsare. Nel 1868 la torre di Sant’Anna venne convertita in faro. Oggi si trova in una proprietà privata.

Gazzena. La contrada della Gazzena (vedi) è certamente una delle aree più interessanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico. Il nostro sentiero si dirige attraverso una tipica stradella di campagna (rasula) verso un magazzino abbandonato che si erge sull’altura, accanto al quale si sviluppa un sentiero verso nord che in breve tempo condurrà su un’altra rasula, lunghissima e ben conservata, con a lato un caratteristico canale di irrigazione (saia). Percorrendola fino in fondo in direzione est, troveremo un edificio in rovina che accoglie un pozzo

ed i resti di un macchinario a vapore che serviva al sollevamento dell’acqua destinata ad irrigare l’agrumeto e gli orti situati nel pianoro sottostante: essendo oggi tutta l’area coltivabile in completo abbandono, sarà possibile osservare le varie fasi della ricostituzione della originaria macchia mediterranea. Superato il pozzo ci si affaccia su un primo gradino della timpa della Gazzena: qui il terreno presenta due scarpate di faglia parallele che creano altrettanti ripiani degradanti. Restando nel ripiano alto e percorrendo il margine verso nord per quasi 100 metri, si raggiunge un casolare abbandonato al cui fianco sorge un popolamento di Sommacco, pianta un tempo utilizzata per la concia delle pelli. Da qui inizia la discesa per un ripido sentiero tortuoso dove, su una lastra lavica, si osservano simboli incisi e l’iscrizione: “Arcangelo Calanna beneficò questa terra l’anno del Signore 1868”. Attraversato il pianoro ci si può affacciare sull’orlo della seconda faglia e si apre il dirupo della timpa marina: macigni di lava, anfratti e insenature, vegetazione. Più sotto, il mare. Parallelamente al bordo della scarpata si trova un viottolo che costeggia l’antico muro a secco con le caratteristiche pietre “paralupo”. Alla fine del tracciato si giunge alla spianata, in leggera salita, che si dirige verso una costruzione (la Casazza) recentemente ristrutturata, circondata da una ricca boscaglia a Roverella. Questa costruzione può essere raggiunta, in alternativa, da una rasula seminascosta dalla vegetazione che si sviluppa sul bordo del sopraccennato primo gradino ad una quota di circa 60 m sul livello del mare. La via del ritorno sarà un percorso in parte diverso da quello dell’andata: ritornando verso il pianoro si scorge sulla destra un largo sentiero carrozzabile che risale il pendio e conduce ad una maestosa dimora patrizia (Villa Calanna) che oggi è in stato di completo abbandono, ma rappresenta comunque un gioiello di architettura rurale. Un sentiero che si sviluppa verso sud-est ricondurrà al magazzino abbandonato dal quale si è intrapresa l’escursione. (4)

Villa Calanna. Villa Calanna (vedi) La Villa fu costruita a più riprese nel corso del XIX secolo, comprende oltre alla residenza signorile, palmenti, frantoio, stalle e imponenti cantine. La residenza (edificata tra il 1856 e il 1860), ha carattere signorile, le sue stanze sono pavimentate a cotto e controsoffittate con volte ad incannucciato elegantemente dipinte, le aperture a porta-finestra hanno cornici in pietra calcarea. (5)

Acque Grandi. Il sentiero delle Acquegrandi (vedi) o Acquaranni attraversa uno tra i più integri tratti della Timpa di Acireale. Il suo imbocco si trova affiancato alla chiesetta della Madonna dell’Aiuto (riedificata tra il 1769 ed il 1773) che si apre sulla via omonima. Quest’ultima è una stretta stradella rurale raggiungibile dalla frazione di Santa Caterina o da Santa Maria delle Grazie, delimitata da alti muri in pietra lavica. Sulla facciata della chiesetta spicca la scritta Auxilium Cristianorume sul suo fianco settentrionale c’è una stradella dal fondo asfaltato. È questo l’inizio del sentiero che porta alle Acquegrandi fra alti muraglioni a secco coperti da Bagolaro, Eucalipto, Alaterno, Ulivo domestico ed Edera arborescente. Superato un cancello metallico aperto la stradella diventa un viottolo. Dopo l’incontro con un monumentale esemplare di Roverella, si giunge su un falsopiano che si affaccia quasi a picco sulla scarpata sottostante e che offre un’estesa visuale sul mare: a destra la spiaggia diAcquegrandi ed a sinistra i declivi della Timpa di Don Masi, dove sono presenti la Roverella, l’Olivastro e popolamenti di Cannuccia del Reno (Arundo pliniana). È un eccellente punto di osservazione per l’avifauna. Nei pressi del pianoro, doveva localizzarsi uno dei punti di avvistamento distribuiti sul litorale ai tempi delle incursioni piratesche. Troviamo inoltre un cippo commemorativo dedicato al giovane Matteo Mustica, sub catanese deceduto per embolia nel sottostante specchio d’acqua. Ci si incamminerà verso il mare per uno scosceso sentiero a gradini in pietra che attraversa la scarpata con punti di dislivello accentuato e si immerge nel paesaggio consentendo di osservare aspetti tipici di vegetazione (Olmo, Bagolaro, Alaterno, Euforbia, Fico d’India, Asparago pungente, Garofanino delle rocce), nonchè spaccati geologici di notevole interesse. Giunti sulla spiaggia, ampia ed estesa per alcune centinaia di metri, formata essenzialmente da pietre arrotondate dalla azione marina (coculi), è probabile rinvenire la sorgente a fior d’acqua che dà il nome al luogo: è di portata variabile, una volta copiosa (da cui il nome ranni = grande). Spostandoci verso nord, sulla battigia si osservano grandi macigni alveolati per corrosione dei sali marini e diverse specie vegetali costiere (Violaciocca, Cappero, Spinasanta, Finocchio di mare). Dopo circa 200 metri (ma è assai difficoltoso giungervi via terra) troveremo un significativo giacimento fossilifero. (6)

Santa Caterina e Acqua Ferro. Santa Caterina (vedi https://www.etnanatura.it/sentieri/sentieri.php?nome=Santa_Caterina) è un borgo acese che si sviluppa tra tipiche viuzze e giardini di limoni. Sul lato settentrionale del Belvedere di Santa Caterina si intravede una piccola strada (via Acqua del Ferro) che attraversa un gruppetto di ville e poi scende verso la sottostante costa, dove si trova una sorgente d’acqua dolce denominata Acqua ‘o ferru. Il percorso si sviluppa attraverso una ripida e poco agevole scalinata composta da 392 scalini, ai lati della quale è possibile osservare alcuni alberi di Carrubo e arbusti ed erbe tipiche dell’ambiente mediterraneo. Fatti i primi 277 gradini (115 in salita) potremo riposarci su un ripiano ombroso (per la presenza di un rigoglioso Caprifico) sul quale c’è una piastra marmorea che reca la scritta: Dedicata a Pina – 1989. Dinnanzi avremo un gruppo di rocce laviche nel caratteristico aspetto colonnare. Continuando la discesa giungeremo in riva al mare. Qui ritroviamo una piccola sorgente Acqu’e ferru dal caratteristico colore rossiccio, causato dalla presenza di ossidi di ferro, che nella fantasia popolare, sulla base dei versi ovidiani, viene attribuito al sangue di Aci. (7)

Pietra Monaca. La località Pietra Monaca (vedi) è un altro dei luoghi della Timpa in cui affiora una sorgente d’acqua dolce. Si trova fra le sorgenti dell’Acqua del Ferro e quelle di Miuccio, in corrispondenza del popoloso quartiere acese del Carmine. Proprio da qui partivano le lavandaie con il voluminoso fagotto di panni (truscia) da lavare, caricato, in bilico, sul capo. Esse imboccavano alcune traverse della via e si portavano su di un ponte che consentiva di superare la linea ferrata Messina-Catania, allora ad un unico binario; da qui si immettevano dapprima su una stradella in leggera pendenza, che era fiancheggiata da agrumeti, e poi scendevano alla marina mediante un ripidissimo sentiero che le portava alla meta. Sia la stradella che il sentiero, originariamente denominati Passu di jusu, presero il nome di via Pietra Monaca dall’esistenza di un macigno che ricordava le sembianze di una monaca coricata. Oggi il percorso ha cambiato sembianze. Nella prima metà degli anni ’60 del XX secolo la costruzione della nuova strada statale 114 interruppe il collegamento fra Acireale e la via Pietra Monaca, poi risolto mediante la costruzione di un sottopassaggio. Negli anni ’70 il raddoppio del binario della linea Messina-Catania, portò alla dismissione della vecchia ferrovia ed alla eliminazione dell’accesso al sottopassaggio appena costruito. Nel tentativo di salvare il ricongiungimento fra Acireale e la via Pietra Monaca fu realizzato un rocambolesco percorso che costeggia il terrapieno della nuova sede ferroviaria: si presenta oggi quasi sempre impraticabile. Chi oggi volesse giungere alle sorgenti della Pietra Monaca o semplicemente ammirare dall’alto il costone su cui si sviluppava la parte estrema del percorso sopraccennato potrebbe usare l’alternativa di via Pianetto (che si apre nei pressi dell’hotel Aloha D’oro). Questa stretta strada conduce dapprima su uno spiazzo panoramico che si affaccia sulla Timpa. Qui avremo un’ampia visuale della costa e del mare sottostante, insieme però all’orribile visione dello scheletro cementizio di una struttura alberghiera iniziata negli anni ’70 e mai completata. Nelle vicinanze troviamo alcune case rurali ed un edificio privato, la “Villa Lina”. Da qui cominciano due sentieri. Andando verso nord è possibile percorrere un breve viottolo senza sbocco, nello splendore della vegetazione mediterranea. Altrimenti è possibile seguire il ripidissimo sentiero verso il mare, oggi difficilmente praticabile per il degrado del tracciato, un tempo costituito per lunghi tratti da scalette in pietra lavica e camminamenti. Giunti sulla battigia si riconoscerà affiorare tra gli scogli, a pochi metri dal mare, quello che probabilmente è l’unico esemplare spontaneo di Tamerice presente lungo il litorale acese. (8)

Chiazzette. L’itinerario delle Chiazzette (vedi) è il più accessibile per chi desidera visitare la Riserva ed offre splendidi panorami sulla costa ionica. Oggi provenendo dalla via Romeo, bisogna attraversare il ponte sulla Nazionale. La stradella (oggi denominata via Tocco), composta da sette tornanti, si snoda dalla città di Acireale giù fino al borgo marinaro di Santa Maria la Scala consentendo di superare comodamente il dislivello di 150 metri. La stradella fu riassettata nel secolo XVII su di un preesistente tracciato, realizzando particolarissimi muri di sostegno ad arco e rampe larghe fino a sei metri; per oltre due secoli fu la principale via di collegamento fra Acireale e il sottostante borgo ricco di sorgenti d’acqua dolce e sede di un porticciolo. All’ingresso (sulla Panoramica) c’è una breve scalinata affiancata da un corto scivolo. Corredano la stradella acciottolata alcuni esemplari di Robinia pseudoacacia, relitti dell’antica alberatura, a doppio filare, originariamente costituita da circa 400 alberi. La prima “piazzetta” è dominata da un monumentale esemplare di Platano la cui età è sicuramente da stimare oltre i 150 anni. Superata la curva ci si incammina sulla prima rampa delle Chiazzette, sul cui sfondo si staglia la Fortezza del Tocco: il bastione, edificato a fini difensivi nella prima metà del XVII secolo, è oggi sede del Centro Visite dell’area protetta. Da qui è possibile ammirare un ampio tratto di costa. Lungo la quarta rampa si trova la appella dedicata al SS. Crocifisso della Buona Nuova, risalente alla prima metà dell’ottocento. Sulla settima ed ultima rampa vi sono due alternative: andando dritto si raggiunge la piazza del borgo marinaro, mentre imboccando il sentiero sulla destra, denominato via Miuccio, si giunge preso l’omonima spiaggia. Il percorso che conduce nella piazza principale del paese, dove si trova la Chiesa Madre, è quello originario: costeggia a valle l’abitato e, a monte, i contrafforti della Timpa, lungo cui si aprono gli ingressi di alcune abitazioni. La seconda alternativa scende a zig zag verso la costa con 18 stretti e corti tornanti privi di parapetto e lungo i quali incontriamo vari alberelli di Bagolaro. Il percorso giunge in un ampio piazzale detto del Miuccio, dove si trova il Mulino Testa dell’Acqua. La sorgente che alimentava il mulino, in tempi recentissimi, è stata imbrigliata in una presa d’acqua, e le strutture metalliche stridono con il paesaggio circostante. Superatele si accede alla particolare spiaggia di “cocole” del Miuccio. Lungo tutto il percorso delle Chiazzette si osserveranno alcune piante tipiche della Riserva: oltre al Cappero e al Bagolaro, troviamo l’Euforbia arborea, l’Alaterno, l’Ailanto (specie esotica invasiva), il Terebinto e il Fico d’india. Ma singolare è il rigoglioso popolamento spontaneo di un’altra specie esotica: il Gelso da carta o Broussonezia, importata dal Giappone nel XVIII secolo come albero da ombra, mentre, nel paese d’origine, essa viene coltivata a scopo merceologico, in quanto dalla sua corteccia si ricava un particolare tipo di carta assai resistente impiegata per la stampa delle banconote. (9)

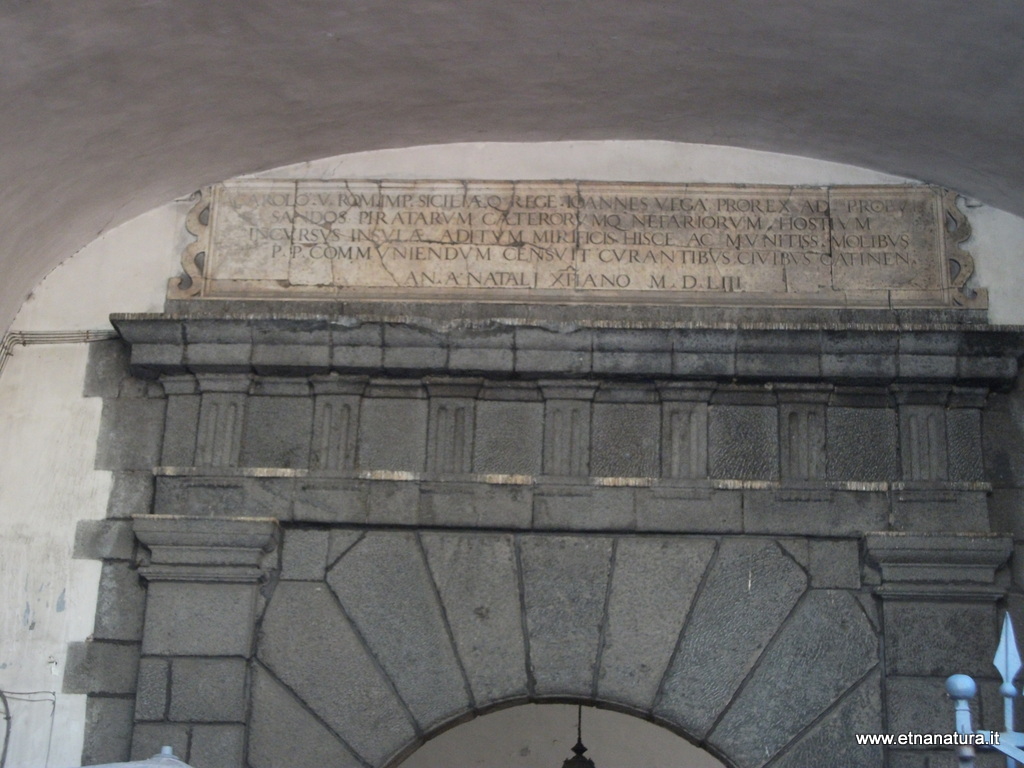

Fortezza del Tocco. All’inizio del sentiero delle Chiazzette si ritrova la Fortezza del tocco (vedi). Dopo la battaglia di Lepanto si intensificarono le scorrerie turche sulle coste italiane. Acireale venne interessata nel 1582 dal tentativo di sbarco del pirata Luccialì con al seguito sette galee turche nei pressi di Santa Tecla. Il tentativo di sbarco, che venne contrastato e respinto dalla mobilitazione della popolazione, spinse comunque la città a dotarsi di un sistema di difesa dalle scorrerie. Così alla fine del XVI secolo vennero intraprese alcune importanti opere di fortificazione da parte degli spagnoli nel litorale di Acireale, fra cui la Torre Alessandrano e la quadrangolare Torre di Sant’Anna nel borgo di Capo Mulini (1585), la Garitta di S. Tecla e la Fortezza del Tocco (Fortezza seu Bastione) sulla Timpa di Santa Maria La Scala (1592-1616). Le opere si andavano ad innestare in quello che fu il sistema di fortificazioni federiciane, d’epoca sveva, in quello che divenne quindi il sistema difensivo delle Torri costiere della Sicilia. Santa Tecla, la garitta dello “Scalo Pennisi” (XVI secolo). La Fortezza del Tocco venne progettata dall’ingegnere Camillo Camilliani, nella Timpa di Acireale e realizzata dall’ingegnere acese Vincenzo Geremia – detto porcellana. A Geremia si deve, nel 1624, l’aggiunta di un cannoncino portatile. La Fortezza. Nel 1626 vennero eseguiti altri lavori di ampliamento, da alcuni condannati per lavori forzati. Il forte, da cui si gode un ampio panorama sulla costa era a pianta irregolare ed ospitava un grande cannone che, sparando un colpo ad ogni avvistamento di navi pirata, avvertiva la popolazione del pericolo. Nel 1675 la torre venne utilizzata come piazzaforte militare per il cannoneggiamento della flotta francese, che stava cercando di aggirare il blocco composto dalla città e dall’esercito spagnolo durante la guerra franco-spagnola. Nel XIX secolo finite le esigenze difensive il forte fu dismesso ed abbandonato. Il cannoncino portatile sarà tolto nel 1834 e spostato alla Pinacoteca Zelantea, dove è oggi visitabile.

Santa Maria la Scala. Il borgo di Santa Maria la Scala (vedi) si trova sulla costa ionica ai piedi della Timpa,una gigantesca falesia riccamente stratificata, a circa 3 chilometri di strada rotabile da Acireale, di cui costituisce il più prossimo sbocco a mare. Gli abitanti sono localmente conosciuti con il nome di scaloti. La chiesa parrocchiale è del XVII secolo. L’abitato, sovrastato dalla Timpa su cui, a 140 m s.l.m., è posta Acireale, si raccoglie attorno al porticciolo detto Scalo Grande, allungandosi sull’angusto lungomare verso sud dove sorgono alcune interessanti costruzioni per la villeggiatura di fine Ottocento della borghesia acese. All’estremità meridionale della frazione vi è un mulino,detto di Miuccio documentato a partire dal sec.XVI, già ad acqua, alimentato dalla sorgente di Testa dell’acqua che sgorga a pochi metri dal mare dalle viscere della Timpa che è di notevole rilevanza naturalistica. A nord dell’abitato, accessibile via mare, si trova la Grotta delle palombe , un complesso di basalti colonnari parzialmente frantumato dalle mareggiate.Nel 1972 così si è inabissato il caratteristico pugno che si ergeva nello specchio di mare chiuso a sud dalla pietra delle sarpe. Secondo la fantasia popolare era il rifugio amoroso del pastore Aci e della ninfa Galatea.

Miuccio. Il borgo di Santa Maria la Scala è ricco di sorgive che sgorgano al mare. Uno dei ruscelletti alimenta il mulino di Miuccio (vedi) che deve il nome alla famiglia proprietaria dell’immobile. Il sito è di un fascino incredibile anche se deturpato dallo scheletro di un albergo mai costruito. Si spera che, come promesso da molti anni, prossimamente si possa procedere alla demolizione di questo eco mostro.

Grotta delle Palombe. A nord dell’abitato di Santa Maria la Scala, accessibile via mare, si trova la Grotta delle palombe (vedi) , un complesso di basalti colonnari parzialmente frantumato dalle mareggiate.Nel 1972 così si è inabissato il caratteristico pugno che si ergeva nello specchio di mare chiuso a sud dalla pietra delle sarpe. Secondo la fantasia popolare era il rifugio amoroso del pastore Aci e della ninfa Galatea. Secondo un’altra leggenda la grotta fu di una ninfa, Ionia, che aveva cura dei colombi che ogni inverno si rifugiavano in questa grotta. Purtroppo altre ninfe invidiose ne ostruirono l’entrata facendo morire i colombi e suscitando la disperazione di Ionia che con un grido fece crollare la grotta rimanendo seppellita insieme ai suoi amici.

Grotta santa Maria della neve. Sulla strada provinciale che scende verso il mare, a breve distanza dalla Villa Belvedere, si erge una minuscola chiesetta dal nome suggestivo che rievoca tempi e fatti avvolti nella leggenda anche se storicamente collocati a metà del ’700. L’antichissima grotta lavica (vedi), parte integrante dell’attuale chiesetta, che curiose leggende dipingevano come ricettacolo di ladri e assassini o addirittura dimora di demoni ed orride bestie, fu in verità adibita da qualche pastore della zona a ricovero per le capre, o scelta come rifugio provvisorio da qualche “discursore di campagna” nell’attesa di assalire malcapitati viandanti che solitari si avventuravano per quel sentiero. Nel 1752 un pio sacerdote, don Mariano Valerio, per adempiere ad un voto pensò di tramutarla in chiesa con l’intento di esporvi un presepe e ricordare così la nascita di Gesù. Per l’occasione, scrisse pure una collana di sonetti in dialetto siciliano da recitarsi davanti al presepe della Grotta ogni mese. Morto il Valerio, divenne Rettore della chiesa il can. Pasquale Pennini che nel 1820 ampliò la grotta costruendo un pronao con tre colonne e abbellì il prospetto in pietra bianca su cui spiccano i componenti della Sacra Famiglia, ben visibile dal mare di S. Maria La Scala. Qualche anno prima che la chiesetta subisse questi restauri, fu dato l’incarico di rinnovare il presepe ad un bravo artigiano acese, Mariano Cormaci, il quale si era messo in luce avendone costruito uno bellissimo nella chiesa madre di S. Venerina. Il Cormaci,attivo tra la fine del ‘700 e la prima metà dell’800, verso il 1812 plasmò nella cera, insieme allo Zammit, conosciuto come “ u nuticianu” perché proveniente da Noto, e al romano Santi Gagliani, le teste dei pastori; le mani, invece, furono intagliate nel legno ed inseriti in manichini rivestiti con varie stoffe, a seconda del ruolo dei personaggi che risultarono quasi a grandezza naturale. Le stoffe dei vestiti, ad eccezione delle sete e dei damaschi con ricami in oro dei Re Magi, rovinate purtroppo dal tempo, sono state rinnovate, mentre le barbe ed i capelli dei pastori sono ancora gli stessi donati dai fedeli come ex voto. Gli animali presenti sulla scena, pecore e conigli, sono stati modellati in gesso. Per questi lavori eseguiti con tecniche raffinate e con risultati artistici veramente sorprendenti, il Cormaci ricevette un compenso annuo di onze due e tarì 15, poca cosa per un lavoro così ben fatto. Si disse – ma è solo una diceria – che per modellare quelle teste l’artista avesse usato una tecnica segreta, poiché i successivi restauri non riuscirono ad imitare la tecnica conosciuta solo da sua nipote: in seguito alcuni volti furono rinnovati in gesso o in cartapesta con risultati meno apprezzabili, tanto che nei restauri del 1984 sono stati accantonati. Le figure sono di un realismo impressionante e formano un’interessante tipologia popolare e un ricco campionario di costumi dell’epoca. Lo spettatore, colpito dalla dolcezza dell’evento narrato a cui partecipa la natura tutta, è attratto da “Jnnaru”, coperto di stracci, contento di stare a scaldarsi davanti al braciere. Tra i personaggi tipici ricordiamo anche il Suonatore di cornamusa, lo Spaventato della grotta, i numerosi contadini – belli, dolci, estatici – che recano in dono ceste di arance, fiscelle di ricotta ed altre umili cose che poveri pastori “alla campìa” potevano offrire a Gesù appena nato. Tutti fanno da corona alla Sacra Famiglia: a fianco a Maria che osserva estasiata la sua Creatura con un sguardo materno pieno di dolcezza c’è S. Giuseppe, pensoso, appoggiato al suo bastone; e tutti sembrano cantare, per celebrare la sacralità della vita, il terzo “mistero gaudioso” nel colorito dialetto:

Parturistuvu Gran Signura

‘nta ‘na povera mangiatura:

e nasciu Gesù Bammineddu,

‘mmenzu ‘nvoi e ‘n’asineddu.

Sul finire dell’800, la chiesetta che intanto aveva preso pure il nome di S. Maria della Neve, restò chiusa per qualche anno, ma a partire dal 1900, grazie all’interesse della nobildonna M. Serafina Pennisi, erede dei Valerio, fu riaperta al pubblico per le festività natalizie con la celebrazione di una messa presieduta dal vescovo mons. Genuardi. Nel 1984 la Sovrintendenza per i beni culturali di Catania ha restaurato ogni componente del Presepe facendo sì che fosse cancellata l’usura del tempo e la violenza di discutibili restauri precedenti. All’ingresso, sulla stretta parete del pronao fa bella mostra di sé la splendida pala d’altare di Vito D’Anna raffigurante la “Natività”, forse dipinta nel 1740, dal pittore palermitano poco più che ventenne negli anni in cui frequentava la bottega del nostro Paolo Vasta, i cui influssi sono evidenti. Delicato il volto della Madonna, ricche le vesti della giovane donna che invita il figlioletto a rendere omaggio al Bambino Gesù mentre sullo sfondo, nella penombra, S. Giuseppe manifesta la sua ieratica, discreta presenza a così grande mistero. (11)