La guerriglia marittima e costiera delle navi corsare musulmane in Sicilia e in Italia comincia nel VII secolo e continua sporadicamente fino agli inizi del secolo XIX. Dai documenti rinvenuti nella Geniza del Cairo (Goitein, 1977) risulta che le azioni di pirateria sulle coste della Sicilia, con provenienza dall’Egitto, non subirono mai un arresto completo dopo la conquista di Ruggero il Normanno (1061-1091). Le incursioni arabe, provenienti dai paesi rivieraschi dell’Africa Settentrionale, continuano nei secoli seguenti, si intensificano nel ’500 e ’600 e cesseranno solo poco prima del 1830, quando con la presa di Algeri da parte della Francia, la pirateria nordafricana venne definitivamente fermata.. I Corsari portavano di sorpresa agguati ed attacchi sia a navi mercantili e militari, sia a località costiere, per impossessarsi di merci e persone, vendute poi come schiavi nei numerosi mercati arabi del Mediterraneo. Queste scorrerie arrecavano perciò gravi danni al commercio esterno ed interno e soprattutto alle popolazioni rivierasche, le più esposte ai pericoli, che abbandonavano il litorale e fuggivano verso l’interno, con conseguente calo della produzione delle campagne. “U tiempu di li corsari” era da aprile ad ottobre, quando il mare era navigabile, le genti dedite alla raccolta dei prodotti e questi non ancora trasportati via. Il terrore per le razzie dei Saraceni, che depredavano e rapivano uomini, donne e fanciulli, è rimasto vivo nell’espressione popolare “Mamma li Turchi” e anche nei canti popolari: Li Turchi sunu iunti alla marina, all’ordini cuteddi e cutiddina, scupetti, baddi, pruvuli e lupari… Fra le innumerevoli vittime dei frequenti raid musulmani, figura anche un Santo, Antonio Nigro, catturato presso Vendicari e impiccato con altri cristiani a Tunisi il 15-1-1500 (cfr. O. Caietani, Vitae Sanctorum Siculorum.). Le scorrerie dei corsari sono confermate anche da architetti, geografi e storici. Camillo Camilliani nel 1584, propone di spianare l’Isola dei Porri, perché vi si nascondevano facilmente le navi dei pirati.” I suoi scogli sono tanto alti… che comodamente il corpo di quattro bergantini disalborati vi si può occultare, sicché da niuna parte può essere scoperto; e con facilità detti scogli si potriano spianare…e con poca spesa si potrebbe ovviare al pericolo.” E poco dopo aggiunge. Dopo aver superato i numerosi e pericolosi “ridotti e antri grandissimi”, in cui “si può occultare una squadra di galeotte”…si arriva ad un “promontorio domandato “il Castellaccio….” Il Castellalfero, nella sua Relazione a Vittorio Amedeo di Savoia del 1713, scrive: “Nell’Isola delli Porri, come ivi seguono continui li contrabbandi, come pure si fa sovente nido de’ Turchi, vi sarebbe necessaria una Torre di Guardia. Nascono così in Sicilia diverse torri e postazioni di avvistamento, dette genericamente Torri Saracene per la difesa dalle incursioni dei pirati. (1)

Visualizza Torri Saracene in una mappa di dimensioni maggiori

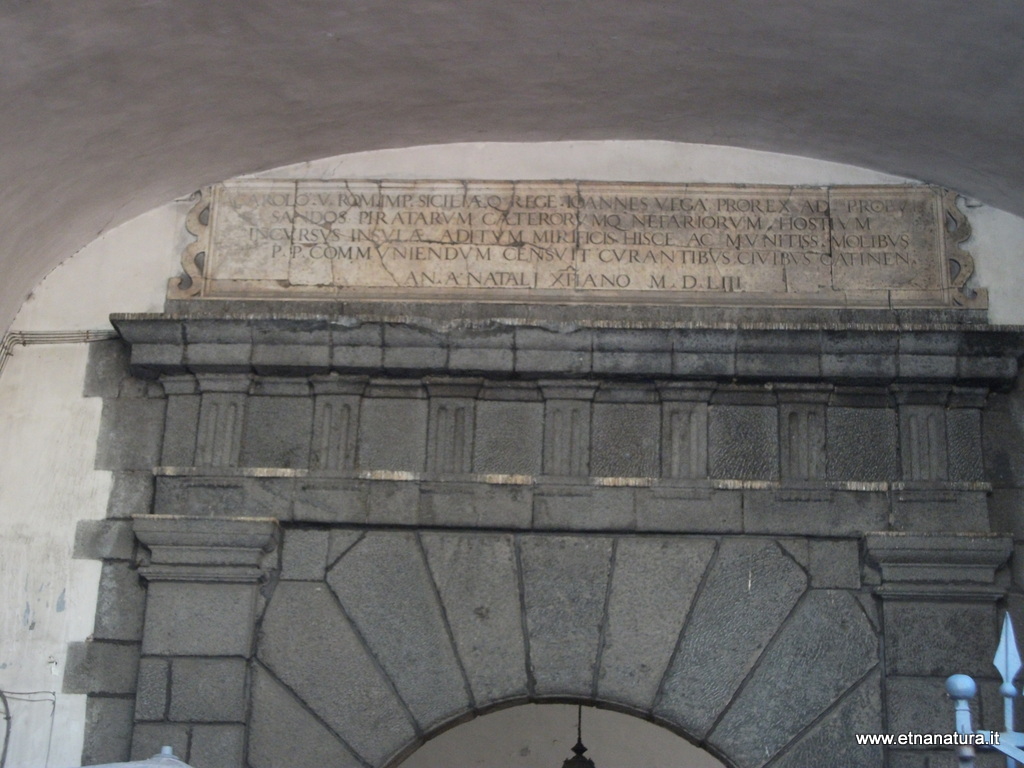

Vediamo ora di ripercorrere, da nord a sud, le postazioni di avvistamento per la difesa dagli attacchi dei pirati che si trovano nella provincia di Catania.

Torre Vignazza (vedi).

Torre Vignazza

Nel 1544, in seguito alle incursioni del corsaro Kheir-ed-Din Barbarossa, a capo Schisò furono costruite alcune strutture militari: la torre del castello di Schisò, un basso fortino ora inglobato nel Museo Archeologico e un punto di osservazione in località Vignazza. La torre Vignazza, una costruzione quadrangolare a 3 elevazioni fuori terra, controllava il tratto di costa a sud del porto di Schisò ed era in collegamento visivo con il castello di San Marco a Calatabiano, grazie a due garitte che si trovavano nelle contrade Jannuzzo e Recanati. Nel corso del XVI secolo i pirati provenienti da Tripoli, Tunisi e Algeri con piccole imbarcazioni veloci assalivano e saccheggiavano i villaggi costieri; per contrastare queste incursioni furono costruite delle torri lungo tutta la costa della Sicilia che non permettevano di affrontare il nemico a viso aperto ma erano dei punti di avvistamento. Il guardiano del torrione, quando un vascello sospetto si avvicinava alla costa, sparava un colpo di avviso per intimare all’imbarcazione di accostare e farsi riconoscere. Se questa si allontanava ignorando l’ordine, dalla torre si inviavano subito segnali di fumo o di fuoco alle torri vicine fino a che quando la richiesta d’aiuto veniva raccolto dalla più vicina guarnigione, o dal porto più vicino, che poteva così intervenire per contrastare l’incursione dei pirati. Contemporaneamente dalle torri costiere in allarme messaggeri a cavallo avvisavano del pericolo gli abitanti delle case isolate e i villaggi dei pescatori. Le scorrerie dei corsari nel Mar Mediterraneo cessarono definitivamente solamente nel 1830 quando Algeri venne conquistata dai francesi. (5)

Torre Modò (vedi).

Torre Modò

Nel 1540 l’imperatore Carlo V concesse il governo dei territori della contea di Mascali a Nicola Maria Caracciolo, vescovo di Catania.

La contea assunse anche il nome di contea delle sette torri proprio per l’esistenza di sette torri di avvistamento che dovevano proteggere il territorio dalle invasioni arabe. Sull’ubicazione delle torri, ma anche sul loro numero, non si è certi e spesso la leggenda si confonde con la storia. Comunque diverse fonti, anche se non tutte attendibili, testimoniano dell’esistenza delle seguenti costruzioni:

- Torre di Mascali, ubicata nei pressi del duomo e distrutta dall’eruzione lavica del 1928 che rase al suolo l’intero abitato.

- Torre di Giarre, raffigurata in un quadro del Tuccari in piazza Duomo.

- Torri Malogrado nei pressi di Santa Maria la Strada. Sullla cui esistenza testimonia una carta topografica d’epoca borbonica;

- Torre di Dagala nella contrada oggi denominata “Rondinella”.

- Torre costiera di Archirafi, da cui il borgo prese il nome, sprofondata in mare a causa di fenomeni bradisistici.

- Torre in località “Femmina Morta”, costruita nel 1578, anch’essa ricadente in una proprietà privata ed in buono stato di conservazione.

- Torre Modò, nei pressi di Torre Archirafi, costruita nel 1567 che è l’oggetto di queste note.

La presenza in loco di alcuni cocci di terracotta databili fra il VI e il X secolo farebbero pensare ad una costruzione preesistente all’edificazione documentata del XVI secolo.

Torre del Greco (vedi).

Torre del Greco

A partire dal XVI secolo a causa di alcune scorrerie di corsari turchi la frazione Santa Tecla di Acireale venne dotata di una garitta di guardia, che tuttavia non riuscì a difendere la frazione dal pirata Luccialì, che proprio lì sbarcò il 3 maggio 1582 al comando di sette galee e ben trecento pirati. Uluch Alì nacque in Calabria, col probabile nome di Giovanni Dionigi Galeni, nel 1519. Stava per entrare in convento e divenire monaco, quando fu catturato dal corsaro algerino Khayr al-Dīn Barbarossa nel 1536 a Le Castella, presso Isola di Capo Rizzuto in Calabria. Fatto prigioniero e messo al remo, rinnegò la religione cristiana dopo alcuni anni, per poter uccidere un turco che lo aveva schiaffeggiato e non essere di conseguenza ucciso in base alla legge islamica. Diventato musulmano, sposò la figlia di un altro calabrese convertito, Jaʿfar Pascià e iniziò la propria carriera di corsaro, con grande successo. Divenne dapprima comandante della flotta di Alessandria, poi pascià d’Algeri, e infine bey (governatore) di Tripoli. Da corsaro imperversò in tutto il Mar Mediterraneo. Subentrò a Dragut a capo della flotta ottomana, quando questi morì durante l’assedio di Malta del 1565. Considerato il miglior ammiraglio della flotta ottomana, nell’ottobre del 1571 combatté a Lepanto contro Gianandrea Doria. Fu l’unico che nella battaglia riuscì ad insidiare Don Giovanni d’Austria e poi a portare in salvo una trentina di navi turche recando ad Istanbul, come trofeo, lo stendardo dei Cavalieri di Malta dopo una precipitosa fuga durante l’infuriare della battaglia. Dopo questa battaglia ottenne dal Sultano ottomano Selim II il titolo di ammiraglio della flotta turca e l’appellativo di Kılıç Alì (Alì la Spada). Forte della nuova carica ricostruì in un anno la flotta distrutta a Lepanto e nel 1572 riuscì a sfidare ancora le flotte cristiane, anche se con scarso successo. Nel 1574 riconquistò all’impero ottomano Tunisi, che era stata espugnata l’anno prima dalla flotta cristiana. Morì nel luglio del 1587 nel suo palazzo sulla collina di Top-Hana vicino Istanbul e lasciò ai suoi numerosi schiavi e servitori case e beni di proprietà, concentrati in un villaggio da lui fondato e chiamato “Nuova Calabria”. Uluch Alì è citato (con la grafia Uchalì) nel Don Chisciotte di Miguel de Cervantes, nel racconto che fa nel Primo volume l’ex schiavo dei turchi. Cervantes ricorda in questo brano sia Uluch Alì, sia il di lui figlio ed erede. Presumibilmente aveva appreso le notizie su di loro durante la sua prigionia ad Algeri. (2)

Fortezza del Tocco (vedi).

Fortezza del Tocco

La Fortezza del Tocco è un forte realizzato alla fine del XVI secolo per la difesa di Acireale dalle scorrerie barbaresche. Dopo la battaglia di Lepanto si intensificarono le scorrerie turche sulle coste italiane. Acireale venne interessata nel 1582 dal tentativo di sbarco del pirata Luccialì con al seguito sette galee turche nei pressi di Santa Tecla. Il tentativo di sbarco, che venne contrastato e respinto dalla mobilitazione della popolazione, spinse comunque la città a dotarsi di un sistema di difesa dalle scorrerie. Così alla fine del XVI secolo vennero intraprese alcune importanti opere di fortificazione da parte degli spagnoli nel litorale di Acireale, fra cui la Torre Alessandrano e la quadrangolare Torre di Sant’Anna nel borgo di Capo Mulini (1585), la Garitta di S. Tecla e la Fortezza del Tocco (Fortezza seu Bastione) sulla Timpa di Santa Maria La Scala (1592-1616). Le opere si andavano ad innestare in quello che fu il sistema di fortificazioni federiciane, d’epoca sveva. La Fortezza del Tocco venne progettata dall’ingegnere Camillo Camilliani, nella Timpa di Acireale e realizzata dall’ingegnere acese Vincenzo Geremia – detto porcellana. A Geremia si deve, nel 1624, l’aggiunta di un cannoncino portatile. La Fortezza. Nel 1626 vennero eseguiti altri lavori di ampliamento, da alcuni condannati per lavori forzati. Il forte, da cui si gode un ampio panorama sulla costa era a pianta irregolare ed ospitava un grande cannone che, sparando un colpo ad ogni avvistamento di navi pirata, avvertiva la popolazione del pericolo. Nel 1675 la torre venne utilizzata come piazzaforte militare per il cannoneggiamento della flotta francese, che stava cercando di aggirare il blocco composto dalla città e dall’esercito spagnolo durante la guerra franco-spagnola. Nel XIX secolo finite le esigenze difensive il forte fu dismesso ed abbandonato. Il cannoncino portatile sarà tolto nel 1834 e spostato alla Pinacoteca Zelantea, dove è oggi visitabile. (2)

Torre Alessandrano e Torre di Sant’Anna. (vedi)

Torre sant’Anna

Torre Alessandrano

Coeve alla fortezza del tocco le due torri in località Gazzena. Sia la Torre Alessandrano che la quadrangolare Torre di Sant’Anna nel borgo di Capo Mulini (1585), protessero la Timpa di Santa Maria La Scala (1592-1616) secondo il piano di fortificazione federiciano di epoca sveva. La Torre Sant’Anna, fu iniziata nel 1582 in corrispondenza del Capo Mulini e finita in circa un ventennio. Vi alloggiava un corpo di guardia con il compito di allertare all’avvicinarsi di navi corsare. Nel 1868 la torre di Sant’Anna venne convertita in faro. Oggi si trova in una proprietà privata.

Torre Casalotto.(vedi)

Torre Casalotto

La torre sorge sulla sommità di un poggio, in posizione prominente rispetto alla campagna circostante. Si tratta di un tipo di masseria fortificata, meglio conosciuta con il nome di “baglio”. Possiede una cinta muraria dalla pianta irregolare, inframmezzata di tanto in tanto da alcune garitte leggermente aggettanti. All’interno del circuito murario si distinguono due corpi di fabbrica: il primo, orientato est/ovest, rappresentava probabilmente la zona residenziale; il secondo, orientato nord/sud, ospitava probabilmente tutte le attività legate alla coltivazione del vasto territorio sottomesso al controllo della grande masseria. Non è da escludere che la parte settentrionale di quest’ultimo corpo di fabbrica un tempo fosse l’abitazione del custode del “baglio” (meglio conosciuto con il nome di “massaro”). Infine alla confluenza delle due strutture si erge, imponente, una torre dalla pianta poligonale irregolare. Quest’ultima struttura parrebbe presentare una stratificazione edilizia risalente ad epoca più antica, possibilmente medievale. (4)

Bastioncello (vedi).

Bastioncello

Sulla Torre Faraglione di Acitrezza le prime attestazioni documentarie principiano dalla fine del XVII secolo. Nel 1690 era responsabile dell’edificio, su mandato della Regia Deputazione, il principe di Campofiorito con obbligo di rifornire l’edificio di armi e pezzi di artiglieria. Nello stesso periodo si muniva la torre di “…un cannone di bronzo di calibro da 2 con sua cassa e ruote, un cannone di ferro di calibro da 5…” [Russo 1994, vol. II, p. 488]. Da altra fonte si apprendono i nomi della guarnigione di stanza nell’edificio turrito: “… Filippo Grillo Caporale della torre delli Faraglioni nuovamente edificata nella marina di Jaci SS. Antonio e Filippo, eletto con la nomina di tre persone fatta dall’illustrissimo Principe di Campofiorito Soprintendente di essa torre… 6 nov. 1690. Nota che la morte di detto Filippo Grillo… in suo loco è stato eletto Francesco Grillo… con soldo onze 3 al mese… Nota che per la morte di Francesco Grillo venuta a giugno… 1699 in suo loco è stato eletto Domenico Bitto; Giovanni Mario Chiarenza artigliero della torre delli faraglioni novamente edificata eletto con la nomina di tre persone fatta dall’illustrissimo Principe di Campofiorito … 6 nov. 24 Ind. 1690. Nota che per la renunzia di detto di Chiarenza… delli 9 nov. 1691 in suo loco è stato eletto Angelo Grillo…” [ASPA, Deputazione del regno, 269 c. 188 r., 188 v., 189 r.] .Vittime di terremoto, il 6 febbraio 1693 si stanzia una somma pari a 1000 onze per il restauro delle torri “Trizza e Faraglioni“. L’edificio è correttamente citato dal Massa nel 1709 (torre “delli Faraglioni“) [Massa 1709, vol. II, p. 314] e nel 1713 il Castellalfero racconta dell’esistenza di due torri aventi medesimo toponimo e delle quali una, “…distante qualche 100 passi dal lido… custodita da tre uomini di guardia e munita d’un pezzo di cannone di ferro et altro di metallo. Attorno ad essi si trovano varie case, quali formano la terra della Trissa…”, è da considerarsi propriamente la torre del Faraglione, mentre l’altra, “… in posto più elevato e distante qualche passi 200… detta pur della Trizza qual è munita di 4 cannoni di ferro et uno di metallo e custodita da uomini di guardia…” si identifica con l’ormai scomparsa torre Trezza, al tempo armata pesantemente, come una piccola fortezza [Castellalfero, pp. 125-127]. Cinque anni dopo la torre Faraglione risulta armata di un cannone di metallo da 3, altri di ferro da 5 con cassa a ruote, due moschetti su cavalletto, polvere, palle, miccia e attrezzi ausiliari per artiglieria [Lo Cascio 2000, pag. 97]. Ancora nel 1757 ci ricordano due edifici fortificati [V. Amico, vol. I, pag. 47]. Il marchese di Villabianca menziona, nel 1797, la torre “…che domina la marina di Jaci S. Antonio, di cui tiene la soprintendenza il principe di Jaci, Reggio…” [Villabianca, Torri, p. 57]. Nel 1805 la dotazione bellica della torre risulta relativamente ridotta a un solo un maschio di bronzo e ad uno di ferro con un presidio di tre uomini [Russo 1994, vol. II, pag. 488]. L’anno successivo la Regia Deputazione evidenzia la necessità di riparazioni e manutenzioni. A tal proposito l’Organo invia al Principe di Jaci una lettera nella quale si evidenzia la “… gran rovina che sta minacciando le torri Trezza e Faraglione che sono sotto la soprintendenza di questo Signor Principe di Aci…” [ASPA, Deputazione del Regno 281, c. 17 v.] e successivamente si esprimono lamentele per la mancata edificazione di una scala (il documento non specifica in quale delle due torri si avvertisse la necessità di costruire una scala). Nel 1807 si registra un’ulteriore esortazione da parte della Regia Deputazione affinché si apprestino le urgenti riparazioni relative ad entrambe le strutture [ASPA, Deputazione del Regno 281, c. 84]. Entro la prima metà del XIX secolo la torre ospita solo un cannone di metallo e uno di ferro [Archivio Storico del Comune di Acireale, Verbale di consegna al Ten. Cervella del 7 ottobre 1839, Registro torri e fanti 1839]. Nel 1986 si restaura la torre con interventi di consolidamento e sgombero. La torre di Acitrezza, realizzata secondo una pianta rettangolare di circa 7 per 8,20 m. e un’altezza attuale di circa 10m. (in origine forse 15 metri), si distingue per una tecnica edilizia composta da pietra lavica leggermente sbozzata e inzeppature di laterizi; i cantonali si presentano rinforzati da pietre squadrate, ancora esistenti in particolar modo lungo il lato orientale della struttura (probabilmente anche causa recenti restauri). Inoltre l’edificio si presenta leggermente scarpato, con un piccolo ingresso ad arco lungo il lato occidentale. E’ impossibile ottenere una perfetta lettura del complesso: moderni edifici letteralmente offuscano la fortificazione e un notevole inalzamento del piano di calpestio, particolarmente evidente lungo il lato occidentale, non permette di percepire la costruzione per l’intera sua altezza. Un sottile marcapiano in conci lavici divide dal piano terra il primo piano, che è caratterizzato da tre superstiti muri perimetrali e dai resti, lungo il lato occidentale, di una piattaforma aggettante, sorretta da mensoloni su doppio ordine in pietra lavica sagomata. Cronologia – edificazione risalente al XVII sec. (3)

Castello di Aci (vedi).

Castello di Aci

La fortificazione di incerta origine, fu il fulcro dello sviluppo del territorio delle Aci nel medioevo. Durante i Vespri siciliani, fu assoggettato alla signoria di Ruggero di Lauria, quindi in epoca aragonese fu di Giovanni di Sicilia ed infine degli Alagona venendo più volte assediato. Attualmente è sede di un museo civico. Il promontorio basaltico dove il castello sorge, era separato dalla terra ferma da un braccio di mare, che fu completamente colmato dalla eruzione del 1169. Storicamente un primo castello fu edificato nel VII secolo d.C. (secondo altri nel VI secolo) dai bizantini su di una preesistente fortificazione di periodo romano forse del 38 d.C. e chiamato Castrum Jacis e volto alla difesa della popolazione dalle scorrerie. Il castello di Acicastello è solo un castello federiciano. Nasce dopo il castello Ursino ed è stato fortificato solo da e per gli Alagona. Il Kastron ed il Castrum di Aci vanno ricercati altrove. Distrutta ed occupata la forte Taormina, nell’estate del 902 l’emiro Ibrahim stava per assaltare il castello di Aci. La popolazione sicura della sconfitta preferì capitolare, pagare la giziah e deporre le armi consegnandosi ai musulmani. Il paese fu lasciato intatto ma il castello e le fortificazioni saranno rase al suolo. Nel 909 il califfo ‘al-Mooz, fece riedificare sulla rupe una fortificazione (qalat), che doveva far parte di un più vasto sistema difensivo atto a proteggere l’abitato. Nel X secolo sotto la dominazione araba il borgo fu chiamato ‘Al-Yâg o Lî-Yâg, fu un importante centro della Sicilia orientale (secondo Al-Muqaddasi, storiografo che scrisse il Kitab ‘ahsan ‘at taqasim ). Forte e preminente rimase però l’impronta bizantina, tanto che lo scrittore Ibn al-Athir, nella sua opera Kamil ‘at tawarih, racconta di una Aci quale centro della resistenza. Giunti i conquistatori normanni Roberto il Guiscardo e Ruggero d’Altavilla, verrà introdotto in tutta la regione il sistema feudale. Vasti territori saranno concessi a vescovi e milites. In questo contesto nel 1092 anche il castello di Aci ed il territorio circostante furono concessi all’abate e vescovo di Catania Angerio da S.Eufemia. Chiamato Castrum Jatium, si trattò del primo atto riguardante la Terra di Aci. Le pertinenze erano costituite dai territori degli attuali comuni di Aci Castello, Aci Sant’Antonio, Acireale, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Valverde (già Aci Valverde). Il geografo arabo Edrisi descriverà nel suo Libro di Ruggero la terra di Aci come territorio importante. Il 17 agosto 1126 il Vescovo abate Maurizio di Catania ricevette nel castello di Aci le reliquie di sant’Agata, riportate in patria da Costantinopoli dai cavalieri Goselmo e Gisliberto. All’interno di un ambiente che probabilmente era una piccola cappella, sono ancora visibili alcune tracce di un affresco che ricorda l’avvenimento. L’eruzione del 1169 fu preceduta il 4 febbraio da uno dei terremoti più funesti che si ricordino. Le lave di quella eruzione investirono il territorio di Aci e, si narra, arrivarono sino al castello, colmando il braccio di mare che lo separava dalla costa. In quella occasione parte della popolazione si spostò nella cosiddetta contrada di Aquilio (derivante dal console romano Manlio Aquilio che si narra lì nel 104 a.C. sedò un tumulto di folla) e che sarebbe la odierna zona di Anzalone, da cui prese il nome di Aci Aquilia. (Secondo altri, invece, il nome risalirebbe direttamente al periodo romano). Quindi il castello ritornerà al demanio nel 1239 quando l’imperatore Federico II di Svevia rimosse il vescovo Gualtiero di Palearia. Nel 1277 il borgo attorno al castello contava 1.200 abitanti («183 fuochi»). Alla fine del XIII secolo, durante il breve periodo angioino il castello passò di nuovo al vescovo di Catania. Durante i Vespri, a cui il borgo parteciperà, Federico III d’Aragona concesse l’«Università di Aci» all’ammiraglio Ruggero di Lauria nel 1297. La concessione prevedeva che annualmente, il giorno di sant’Agata, venisse pagato un canone di ben 30 once d’oro al vescovo di Catania, cosa che poi in realtà non avvenne. Fu il riconoscimento ufficiale della «Università di Aci», formata dal castello e dal territorio delle Aci. Dopo alcuni anni, quando Ruggero di Lauria passò con gli angioini contro la corte aragonese, il re Federico fece espugnare il castello, usando una torre mobile di legno chiamata “cicogna”, riprendendo così con la forza la fortezza nel demanio. Nel 1320 Federico III d’Aragona cedeva il territorio del castello di Aci (ormai di proprietà di Margherita di Lauria, discendente di Ruggero) a Blasco II Alagona al quale successe il figlio Artale I . Nel 1326 avvenne il saccheggio da parte delle truppe di Roberto d’Angiò comandate da Beltrando Del Balzo (italianizzazione di “Beltrand de Boiax”) . Nel 1329 il territorio fu nuovamente sconvolto da un terribile terremoto e da una eruzione che ne investì in parte il territorio. Dalla nuova ricostruzione, stavolta più a nord nasceva «Aquilia Nuova» (nucleo iniziale della futura Acireale), così chiamata per distinguersi dalla precedente che fu detta «la Vetere». Nel 1353 morì nel castello di Aci il re Ludovico d’Aragona, di soli 17 anni. Nel 1354 il territorio di Aci fu devastato ed il castello espugnato dal maresciallo Acciaioli, inviato in Sicilia da Ludovico d’Angiò. Nel 1356 il governatore di Messina, Niccolò Cesareo, in seguito a dissidi con Artale I Alagona, richiese rinforzi a Ludovico d’Angiò, che inviò il maresciallo Acciaiuoli. Le truppe, assistite dal mare da ben cinque galee angioine saccheggiarono nuovamente il territorio di Aci, assediando il castello. Proseguirono quindi in direzione di Catania cingendola d’assedio. Artale I Alagona respinse l’attacco e quindi contrattaccò con la flotta siciliana mettendo in fuga la flotta angioina. La battaglia navale, che si svolse fra la borgata marinara catanese di Ognina ed il castello di Aci, fu detta «Lo scacco di Ognina» segnò una svolta definitiva a favore degli aragonesi nella guerra del Vespro. Durante la rivolta anti-aragonese Artale II Alagona, insorse contro il re Martino il Giovane (nipote di Pietro IV d’Aragona), asserragliandosi nel castello. Solo dopo un lungo assedio del re il castello fu espugnato. Si narra che riuscì nell’impresa guastando il sistema di approvvigionamento idrico del castello, approfittando dell’assenza di Artale II (1396) . Nel 1398 sempre il re Martino il Giovane farà dichiarare dal Parlamento generale di Siracusa che «… le terre acesi dovevano restare in perpetuo nel regio demanio», probabilmente per evitare che tornasse in mano ai baroni e favorendo così lo sviluppo dei tanti borghi che componevano l’«Università». Nel 1399 venne dato un privilegio di «esenzione dalla dogana» al territorio. Nel 1402 il re Martino il Giovane fece del castello la sua dimora insieme alla seconda moglie Bianca di Navarra. Nel XV secolo la terra di Aci passerà di mano diverse volte, fino al 1530. Nel 1421 il viceré di Sicilia Ferdinando Velasquez acquisì per 10.000 fiorini il territorio del castello e quello del vicino Bosco d’Aci. Il territorio quindi venne rinfeudata con molto malcontento popolare. Nel 1422 per sedare il malcontento della popolazione, il Velasquez su ordine del re Aragonese Alfonso il Magnanimo concesse la facoltà di organizzare una fiera senza dazi, chiamata la Fiera Franca, che ebbe notevole importanza. Dalla morte di don Velasquez (1434), la terra passerà all’infante di Spagna don Pietro e quindi ritornerà al re Alfonso (1437). Nel 1439 il castello e la sua università passeranno alla famiglia Platamone, ai Moncada, ai Requisens e poi nel 1468 ai baroni di Mastrantonio. Il 28 agosto del 1528, gli abitanti offrirono all’imperatore Carlo V la somma di 20.000 fiorini, per rientrare nel Regio Demanio e riscattarsi dal potere baronale. L’imperatore accetterà l’offerta il 5 luglio del 1530 concedendo il mero et misto impero, confermando inoltre la concessione della Fiera Franca. Nel sigillo della nuova universitas reale il castello di Aci fu il simbolo principale insieme ai faraglioni di Aci Trezza. Dalla metà del XVI secolo si perderà la Università di Aci: il castello sarà distinto di fatto da Aquilia Nuova e dai casali, che nel frattempo si renderanno indipendenti, verrà quindi destinato prima a caserma e poi a carcere. Nel 1647 il castello verrà ceduto da Filippo IV di Spagna, per 7500 scudi al Duca Giovanni Andrea Massa. Subirà quindi i danni del Terremoto del Val di Noto dell’11 gennaio 1693. Rientrerà nel demanio comunale in epoca borbonica nel XIX secolo. Nello stesso secolo Giovanni Verga vi ambienterà la novella Le storie del Castello di Trezza. Negli anni 1967-1969 verrà restaurato, e quindi dal 1985 è visitabile e sede di un Museo Civico. (2)

Torre di Ognina.

Torre di Ognina

Pochissime notizie storiche ricordano questa piccola fortificazione durante i secoli passati. Sconosciute sono le origini: la tradizione vorrebbe che la torre fosse stata edificata sui resti del castello greco di “Italicon”, ricordato da Diodoro Siculo e, sembra, ancora in parte esistente fino al sec. XVI [S. Mazzarella, R. Zanca 1984, pag. 292]. Sebbene Camilliani ricordi della cala di Ognina, della piccola chiesa a ridosso del porto e del relativo borgo, non fa alcuna menzione della torre [C. Camilliani ed. 1877, I, p. 325], che per certo doveva esistere secondo quanto risulta dalla descrizione di T. Spannocchi, contemporaneo del Camilliani: “…Avvi una torre fabbricata al presente la quale se bene è alquanto lontanetta però servirebbe per detta guardia et è di bona fabbrica…” [T. Spannocchi ed. 1993, XI]. Attualmente, infatti, la torre è molto arretrata rispetto all’attuale porto. Questa incongruenza trova spiegazione in un catastrofico fenomeno naturale: nel 1381 una colata lavica interra parzialmente la cala di Ognina [S. Mazzarella, R. Zanca 1984, pag. 292], guadagnando terra al mare e restringendo l’accesso delle imbarcazioni al porto. Forse la torre venne edificata prima di questo evento naturale e, dunque, a ridosso del mare. Al di là di queste poche notizie storiche, non esiste alcun elemento che permetta di datare con esattezza la struttura, che, in via del tutto ipotetica, potrebbe collocarsi tra i secoli XIV e XV [S. Mazzarella, R. Zanca 1984, pag. 294].

Garrite di Ognina e Piazza Europa.

Garrite di Ognina e piazza Europa

Del tutto simili a quella di S. Tecla, le garritte di Ognina e di Piazza Europa sono situate la prima nei pressi del cosiddetto “Porto di Ulisse” e la seconda su di uno sperone di roccia lavica a ridosso di Piazza Europa. Entrambe presentano una architettura del tutto simile nelle dimensioni e nella muratura e sono espressione di una consolidata tecnica costruttiva militare spagnola durante il XVI secolo.

Garrita del Castello Ursino.

Garrita del Castello Ursino

Una terza garrita si trova dentro il fossato del castello Ursino. Questa garrita, a differenza delle altre, non è prospiciente il mare e quindi può apparire in una posizione anomala. In effetti la garrita originariamente, come lo stesso castello Ursino, si affacciava sul mare. Il definitivo allontanamento dal mare e l’innalzamento del livello del terreno circostante al castello fu dovuto alla colata lavica del 1669 che lo cinse quasi totalmente e sommerse i bastioni.

(1) “I pirati nel litorale della Sicilia sud-orientale” di Melchiorre Trigilia . Articolo pubblicato nella rivista Pagine dal Sud.

(2) Wikipedia

(3) www.medioevosicilia.eu

(4) www.mondimedievali.net

(5) Comune di Giardini Naxos

Pagine Etnanatura:

- Torre Vignazza.

- Torre Modò.

- Torre del Greco.

- Chiazzette.

- Torri Alessandrano e sant’Anna

- Torre Casalotto

- Bastioncello.

- Castello di Aci.

- Catania fortificata

Con l’arrivo dell’inverno potrebbe essere interessante scoprire con poco sforzo le bellezze nascoste di Catania. Tutti conoscono la via Etnea e molti apprezzano per la sua bellezza via Crociferi ma quanti sono in grado di individuare il percorso sotterraneo del fiume Amenano, ritrovare le vestigia romane della città o i resti delle mura che l’hanno difesa dalle invasioni? Sono i piccoli tesori nascosti, spesso sconosciuti se non trascurati, che restituiscono la bellezza e il fascino misterioso di una città unica. Ed è per questo che vi proponiamo tre itinerari nella storia della città:

Con l’arrivo dell’inverno potrebbe essere interessante scoprire con poco sforzo le bellezze nascoste di Catania. Tutti conoscono la via Etnea e molti apprezzano per la sua bellezza via Crociferi ma quanti sono in grado di individuare il percorso sotterraneo del fiume Amenano, ritrovare le vestigia romane della città o i resti delle mura che l’hanno difesa dalle invasioni? Sono i piccoli tesori nascosti, spesso sconosciuti se non trascurati, che restituiscono la bellezza e il fascino misterioso di una città unica. Ed è per questo che vi proponiamo tre itinerari nella storia della città: