di Marinella Fiume

L’incombustibile Velo di sant’Agata che da tante disastrose eruzioni salvò e salva la città di Catania, nel corso dei secoli, è stato più volte portato in processione come estremo rimedio per fermare la lava dell’Etna. È una reliquia conservata nella cattedrale di Catania in uno scrigno d’argento insieme ad altre reliquie della santa. Secondo una leggenda, sarebbe un velo usato da una donna per coprire la santa durante il martirio con i carboni ardenti. Secondo altre interpretazioni, il velo, di colore rosso, faceva parte del vestimento con cui Agata si presentò in giudizio, essendo questo, indossato su una tunica bianca, l’abito delle diaconesse consacrate a Dio. Secondo un’altra leggenda, il velo era bianco e sarebbe diventato rosso al contatto col fuoco della brace.

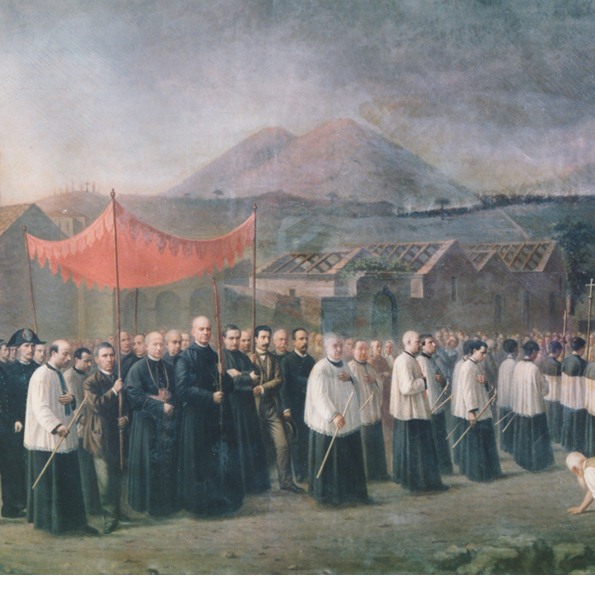

Un anno dopo la morte della santa, nel 252, Catania venne colpita da una grave eruzione. I fedeli, allora, andarono in cattedrale e, preso il velo, lo portarono in processione nei pressi della colata. Questa, secondo la tradizione, si arrestò dopo breve tempo. Era il giorno 5 di febbraio, la data del martirio della vergine catanese. Agata è la patrona della città e qui la devozione è profondamente radicata. Secondo alcuni, è la “A”, lettera iniziale di questo popolarissimo nome, che sormonta il monumento principale della città in piazza Duomo, l’elefante magico Eliodoro (u liotru), simbolo stesso di Catania; un’altra “A” si staglia nella pietra sulla facciata del Palazzo municipale; un’altra campeggia al centro dello stemma civico; un’altra, infine, al centro del gonfalone dell’Università. Anche questa è tuttavia un’interpretazione sovrapposta a quella “pagana”, secondo cui la “A” dello stemma della città nel quale la figura del pachiderma, invece dell’obelisco, porta sul dorso l’effigie di Minerva e la lettera, sta per l’iniziale del nome greco della dea Atena, a conferma della fama della città “culla di scienze e arti”, soprannominata l’“Atene sicula” dal nome della dea della sapienza. Un’altra interpretazione più intrigante mette in relazione la “A” all’obelisco della fontana dell’elefante e la collega ad Agathodémon, nome dato al “buon genio” adorato presso gli Egizi sotto forma di Ibis, raffigurato tra le forme e gli pseudo-geroglifici incisi nell’obelisco stesso.

La figura di Agata, vergine e martire, è stata oggetto nel corso dei secoli di molte indagini di natura storica. Un problema è stato determinato dal periodo in cui inserire il martirio della santa: il III secolo, nel corso della persecuzione di Decio, secondo alcuni antichi scrittori di cose sacre; il IV secolo, durante la persecuzione di Diocleziano, secondo altri. Anche sulla patria le antiche fonti divergono. Infatti, se secondo gli Atti greci Agata sarebbe nata a Palermo per poi essere martirizzata a Catania, gli Atti latini narrano delle origini catanesi della santa. Questa diversa tradizione alimentò violente diatribe fra le due città siciliane. Dal XVII secolo, però, la figura di Agata resta ancorata alla città di Catania.

Le peripezie di Agata non cessarono con la sua morte. Anche le sue reliquie, infatti, ebbero un destino di vagabondaggio che si sarebbe concluso dopo molti secoli. Nel 313, prima della promulgazione dell’editto di Costantino, le spoglie della vergine furono in un primo momento occultate dagli abitanti di Catania e, solo in seguito, furono traslate nella chiesa di S. Agata la Vetere. Fu l’ammiraglio bizantino Giorgio Maniace che nel 1040, mentre combatteva in Sicilia contro i Saraceni, le portò a Costantinopoli. Qui le reliquie rimasero fino al 1126, anno in cui, smembrate in vari pezzi, furono traslate nuovamente a Catania e riposte in otto preziosi reliquiari d’argento nel Duomo, fatto erigere nel 1094 da Ruggero il normanno.

L’indagine antropologica sostiene che Agata sia la trasformazione in chiave cristiana di antiche divinità pagane, di Iside e delle Veneri locali: Venere-Astarte Ericina, Demetra e la figlia Persefone-Kore. Anche l’archeologo Emanuele Ciaceri scrive che l’archetipo Iside appartiene alla categoria delle grandi dee madri, in quanto dea della fertilità che insegnò alle donne d’Egitto l’agricoltura. Né mancano in città, ma anche nella Sicilia tutta, rapporti con l’Egitto antico. Una statuetta di Iside è stata rinvenuta nella necropoli di San Placido, un ushabti, statuetta funeraria in uso dal Medio Regno, che doveva magicamente risparmiare al defunto i lavori pesanti nell’aldilà, assumendone l’onere.

La devozione per sant’Agata protettrice contro i pericoli del fuoco si diffuse durante il Medioevo: se la santa proteggeva contro il fuoco di un vulcano, a maggior ragione poteva difendere contro tutti gli incendi. Nello stesso periodo, si diffuse la credenza che sant’Agata proteggesse anche contro qualsiasi altra calamità naturale: inondazioni, bufere, epidemie e carestie. Ma la santa, martirizzata con l’amputazione di una mammella, protegge soprattutto dalle malattie femminili le devote, le puerpere e le gestanti che a lei si rivolgono per ottenere un parto felice e la grazia di allattare al seno i propri figli.

La festa in onore di Agata, patrona della città di Catania, tra le più pittoresche d’Italia, si svolge dal 3 al 5 febbraio e rivela un fitto sincretismo di paganesimo e cristianesimo. Numerose sono le affinità di Agata con la dea egiziana Iside. La festa dedicata a Iside era una festa marinara: il Navigium Isidis, la festa dedicata alla Grande Madre egiziana, secondo il rito, imponeva la processione verso il mare, dove veniva consacrata alla dea la nave che poi sarebbe stata messa in mare. E d’indole marinara all’origine, spiega Ciaceri, pare fosse la festa di sant’Agata, come avveniva in Corinto, dove era approdata la nave con le sacre reliquie della santa. A Catania, la processione dal tempio scendeva alla marina, non per lanciare in mare la nave, ma perché là era approdata la barca recante le sacre reliquie della santa. Ancora, alla processione della dea Iside i suoi adepti recavano sugli abiti una tunica di lino bianco simile al “sacco” agatino. Inoltre, grande ruolo svolgevano le donne nella festa né mancava il ricorso alla mascherata come avveniva nella festa celebrata a Corinto. Questo riferimento allude al rito catanese delle ntuppateddi, in voga per la festa di sant’Agata fino allo scorso secolo, quando le donne, signore o popolane, maritate o nubili, nei pomeriggi della festa, potevano uscire da sole, mescolarsi alla folla, ricevere dolciumi e le attenzioni dei cavalieri incontrati per caso in strada. Il riferimento è alle manifestazioni propiziatorie della fertilità del culto alessandrino di Iside.

L’usanza venne completamente abbandonata dopo il 1868 e così cancellato questo forte riferimento al culto femminile di Iside. Infine, al velo di Iside si sarebbe sostituito il velo agatino.

La dea Iside dalle molte mammelle simboleggiava, nel suo ruolo di nutrice, la forza riproduttrice della natura, sicché, durante il rito, un ministro del culto reggeva in mano un vasetto d’oro a forma di mammella e faceva libagione di latte, e dei pani a forma di mammella erano presenti nelle processioni dedicate alla dea. Del resto, il seno, quale simbolo di vita, è un importante attributo delle Madri mediterranee e la simbologia del seno affonda nell’origine stessa del mito. Dall’egiziana Iside ad Afrodite a Persefone ad Artemide, l’immagine della mammella è legata a un primordiale principio di fecondazione e nutrimento. Interessante, sotto il profilo antropologico, è vedere come a Catania sia stato creato un dolce antropomorfo detto le “minnuzze di Sant’Agata”, cassatelle ripiene di crema con una glassa bianca in superficie e una ciliegina a mimare il capezzolo. Un dolce che affonda le sue radici nel “cannibalismo sacro” di ancestrali religioni, per cui mangiare ritualmente qualcosa che rievochi parti del corpo della divinità significa assumere dentro di sé la divinità stessa. E il rituale più antico in cui si ingeriva la carne e il sangue della vittima fu quello di Osiride, in cui gli iniziati mangiavano crudi la carne e il sangue di una vittima, circa due millenni e mezzo prima che nel culto cattolico romano fosse introdotta la comunione.

(Liberamente ripreso da “Il culto di Sant’Agata-Iside”, in Marinella Fiume, “Sicilia esoterica”, Newton Compton, 2013)