Le mura di Carlo V

di Laura Gullotta

Il XVI secolo fu, per la Sicilia, un periodo caratterizzato da un peggioramento della situazione politica ed economica. Nel 1516 moriva re Ferdinando il Cattolico, al quale succedette il nipote Carlo, figlio dell’arciduca d’Austria Filippo il Bello e della regina di Castiglia Giovanna la Pazza, e dunque erede delle corone di Spagna e di quella imperiale del Sacro romano impero. Ereditò i domini materni con il nome di Carlo I, e cioè: l’Aragona, la Castiglia, i possedimenti italiani (Napoli, Sicilia e Sardegna) e i territori americani. Con la morte di Massimiliano I, nel 1519, Carlo ereditò anche i domini di casa d’Austria. Venne eletto imperatore nel 1519, con il nome di Carlo V. Sotto Carlo V il viceregno di Sicilia cominciò a perdere di importanza, tanto che l’imperatore visitò la Sicilia una sola volta, nel 1535, anno in cui venne incoronato re di Sicilia nel duomo di Palermo. Ripartì poi per il regno di Napoli, lasciando Ferdinando Gonzaga come viceré di Sicilia. La situazione lungo le coste italiane, nel frattempo, si stava facendo sempre più difficile a causa delle continue incursioni turche, e Catania stessa fu teatro di scontri tra i cittadini e soldati ottomani, che furono però costretti alla fuga. Il nuovo viceré Ferdinando de Vega ordinò allora il rafforzamento del Castello Ursino e la costruzione di garitte in pietra lavica lungo tutta la costa, dalle quali le vedette avrebbero potuto segnalare l’avvicinarsi delle navi nemiche e preparare così la città alla difesa.

Su ordine dell’imperatore Carlo V, il viceré Giovanni de Vega progettò la costruzione di una nuova cinta muraria che sostituisse le ormai deteriorate mura medievali; la città presentava infatti già in epoca medievale un ampio sistema difensivo: le mura erano dritte e divise da torri quadrate. Tale sistema divenne tuttavia obsoleto e venne sostituito da una più moderna e consona cinta muraria difensiva: le nuove mura vennero erette per garantire una maggiore protezione dalle incursioni turche e per adeguarsi alle nuove tecniche militari; la nuova costruzione risultò essere più spessa rispetto alla precedente e caratterizzata da scarpate che permettessero una maggiore resistenza alle palle di cannone. I lavori cominciarono nel 1553, dopo che i rappresentanti spagnoli, riunitosi a Catania l’anno precedente, decisero di assegnare un contributo in cinque anni di mille scudi per il restauro dei muri e la creazione di bastioni e porte di accesso. Il percorso delle nuove mura così si articolava: partendo dalla Porta di Carlo V o dei Canali (così detta poiché si affacciava sui trentasei canali della marina attraverso i quali l’Amenano si riversava in mare), l’unica porta di cui rimanga traccia, ubicata nella zona in cui si svolge oggi il mercato della pescheria, svoltando a sinistra si incontrava la muraglia di S.Agata, che si estendeva fino alla Porta del Porticello o Saracena (detta anche De Vega, in onore del viceré), tra piazza S. Placido e via Dusmet; si giungeva poi al Bastione Piccolo, che si trovava alla marina, detto anche di Don Perrucchio, in onore di Perrucchio Gioeni, che aveva partecipato ad una spedizione in Tunisia con Carlo V. Proseguendo si raggiungeva il Bastione Grande o del Salvatore, tra via Dusmet e via Porta di Ferro, congiungendosi alla Porta di Ferro, in fondo alla via omonima, e al Bastione di S. Giuliano, così chiamato per via dell’omonimo monastero posto accanto, in piazza Cutelli.Continuando il percorso si arrivava alla Porta di S. Orsola, in piazza Scammacca, e al Bastione di S. Michele, il cui nome si riferiva ad una cappella vicina dedicata all’Arcangelo, nell’attuale Piazza Spirito Santo. La Porta di Aci (da cui partiva una strada che arrivava al Castello di Aci), o Stesicorea (per via della sua vicinanza alla tomba del poeta Stesicoro), si trovava nei pressi della chiesa dedicata a S. Carlo Borromeo; proseguendo si giungeva al Bastione del Santo Carcere, nella salita dei Cappuccini, vicino alla chiesa di S. Agata la Vetere, che andava ad unirsi alla Porta del Re, innalzata da Federico III d’Aragona. Andando avanti si giungeva al Bastione degli Infetti o del Vescovo, in cui era ubicata una torre di epoca medievale donata al vescovo Antonio de Vulpone, tra la via Plebiscito e la via Lago di Nicito; poco lontano si trovava il Bastione del Tindaro o del Tonnaro o, ancora, dell’Arcora, poiché nelle vicinanze vi erano le arcate dell’acquedotto di epoca romana che portava l’acqua da Valcorrente in città. Dopodiché il muro proseguiva verso il Bastione di S. Giovanni, tra via Garibaldi e via Plebiscito, congiungendosi al Bastione S. Euplio, tra piazza Cristoforo e piazza S. Antonio, e si univa alla Porta della Decima, così chiamata per via degli uffici delle tasse sulla decima che si trovavano lì vicino. Il muro scendeva poi ai lati del Castello Ursino, formando il Bastione di S. Giorgio e, voltando nell’attuale Via Scuto e via Zurria, arrivava al Bastione S. Croce, che difendeva la città dalla parte del mare. Il muro si congiungeva poi alla Porta dei Canali, completando il percorso. A causa della colata lavica del 1669 e del terremoto del 1693, le mura furono quasi interamente distrutte: parte delle mura furono utilizzate dalle famiglie aristocratiche più importanti della città per ricostruire i propri palazzi. La via del Plebiscito, inoltre, venne creata dopo il terremoto, seguendo il tracciato delle vecchie mura.

Su ordine dell’imperatore Carlo V, il viceré Giovanni de Vega progettò la costruzione di una nuova cinta muraria che sostituisse le ormai deteriorate mura medievali; la città presentava infatti già in epoca medievale un ampio sistema difensivo: le mura erano dritte e divise da torri quadrate. Tale sistema divenne tuttavia obsoleto e venne sostituito da una più moderna e consona cinta muraria difensiva: le nuove mura vennero erette per garantire una maggiore protezione dalle incursioni turche e per adeguarsi alle nuove tecniche militari; la nuova costruzione risultò essere più spessa rispetto alla precedente e caratterizzata da scarpate che permettessero una maggiore resistenza alle palle di cannone. I lavori cominciarono nel 1553, dopo che i rappresentanti spagnoli, riunitosi a Catania l’anno precedente, decisero di assegnare un contributo in cinque anni di mille scudi per il restauro dei muri e la creazione di bastioni e porte di accesso. Il percorso delle nuove mura così si articolava: partendo dalla Porta di Carlo V o dei Canali (così detta poiché si affacciava sui trentasei canali della marina attraverso i quali l’Amenano si riversava in mare), l’unica porta di cui rimanga traccia, ubicata nella zona in cui si svolge oggi il mercato della pescheria, svoltando a sinistra si incontrava la muraglia di S.Agata, che si estendeva fino alla Porta del Porticello o Saracena (detta anche De Vega, in onore del viceré), tra piazza S. Placido e via Dusmet; si giungeva poi al Bastione Piccolo, che si trovava alla marina, detto anche di Don Perrucchio, in onore di Perrucchio Gioeni, che aveva partecipato ad una spedizione in Tunisia con Carlo V. Proseguendo si raggiungeva il Bastione Grande o del Salvatore, tra via Dusmet e via Porta di Ferro, congiungendosi alla Porta di Ferro, in fondo alla via omonima, e al Bastione di S. Giuliano, così chiamato per via dell’omonimo monastero posto accanto, in piazza Cutelli.Continuando il percorso si arrivava alla Porta di S. Orsola, in piazza Scammacca, e al Bastione di S. Michele, il cui nome si riferiva ad una cappella vicina dedicata all’Arcangelo, nell’attuale Piazza Spirito Santo. La Porta di Aci (da cui partiva una strada che arrivava al Castello di Aci), o Stesicorea (per via della sua vicinanza alla tomba del poeta Stesicoro), si trovava nei pressi della chiesa dedicata a S. Carlo Borromeo; proseguendo si giungeva al Bastione del Santo Carcere, nella salita dei Cappuccini, vicino alla chiesa di S. Agata la Vetere, che andava ad unirsi alla Porta del Re, innalzata da Federico III d’Aragona. Andando avanti si giungeva al Bastione degli Infetti o del Vescovo, in cui era ubicata una torre di epoca medievale donata al vescovo Antonio de Vulpone, tra la via Plebiscito e la via Lago di Nicito; poco lontano si trovava il Bastione del Tindaro o del Tonnaro o, ancora, dell’Arcora, poiché nelle vicinanze vi erano le arcate dell’acquedotto di epoca romana che portava l’acqua da Valcorrente in città. Dopodiché il muro proseguiva verso il Bastione di S. Giovanni, tra via Garibaldi e via Plebiscito, congiungendosi al Bastione S. Euplio, tra piazza Cristoforo e piazza S. Antonio, e si univa alla Porta della Decima, così chiamata per via degli uffici delle tasse sulla decima che si trovavano lì vicino. Il muro scendeva poi ai lati del Castello Ursino, formando il Bastione di S. Giorgio e, voltando nell’attuale Via Scuto e via Zurria, arrivava al Bastione S. Croce, che difendeva la città dalla parte del mare. Il muro si congiungeva poi alla Porta dei Canali, completando il percorso. A causa della colata lavica del 1669 e del terremoto del 1693, le mura furono quasi interamente distrutte: parte delle mura furono utilizzate dalle famiglie aristocratiche più importanti della città per ricostruire i propri palazzi. La via del Plebiscito, inoltre, venne creata dopo il terremoto, seguendo il tracciato delle vecchie mura.

“Ti cuntu…” – Laura Gullotta

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- MERODE, G.; PAVONE, V. Le origini: dal quaternario al terremoto del 1693, Catania, 1990

- SANTAGATI, M.; SCIFO, A. (a cura di) Catania medioevale. Itinerario guidato fra Storia, Arte e Leggende, Catania, 2003

- SANTAGATI, M.; SCIFO, A. (a cura di) Catania dei Viceré. Itinerario cittadino fra Storia e Arte dal 1410 al terremoto del 1693, Catania, 2003

Catania fortificata

di Etnanatura

Ritrovare le vecchie vestigia della città di Catania non sempre è facile e non sempre i pochi resti risultano di immediata leggibilità. Terremoti, eruzioni dell’Etna e, ancor di più, gli interventi sconsiderati dell’uomo che non hanno rispettato le testimonianze storiche, hanno reso arduo il compito di chi vuole riscontrare nel presente i ricordi del passato.

Il nostro percorso alla ricerca dei resti delle antiche fortificazioni della città di Catania inizia da un sito che si trovava fuori dalle mura della città.

Torre di Ognina

Torre di Ognina. Pochissime notizie storiche ricordano questa piccola fortificazione durante i secoli passati. Sconosciute sono le origini: la tradizione vorrebbe che la torre fosse stata edificata sui resti del castello greco di “Italicon”, ricordato da Diodoro Siculo e, sembra, ancora in parte esistente fino al sec. XVI [S. Mazzarella, R. Zanca 1984, pag. 292]. Sebbene Camilliani ricordi della cala di Ognina, della piccola chiesa a ridosso del porto e del relativo borgo, non fa alcuna menzione della torre [C. Camilliani ed. 1877, I, p. 325], che per certo doveva esistere secondo quanto risulta dalla descrizione di T. Spannocchi, contemporaneo del Camilliani: “…Avvi una torre fabbricata al presente la quale se bene è alquanto lontanetta però servirebbe per detta guardia et è di bona fabbrica…” [T. Spannocchi ed. 1993, XI]. Attualmente, infatti, la torre è molto arretrata rispetto all’attuale porto. Questa incongruenza trova spiegazione in un catastrofico fenomeno naturale: nel 1381 una colata lavica interra parzialmente la cala di Ognina [S. Mazzarella, R. Zanca 1984, pag. 292], guadagnando terra al mare e restringendo l’accesso delle imbarcazioni al porto. Forse la torre venne edificata prima di questo evento naturale e, dunque, a ridosso del mare. Al di là di queste poche notizie storiche, non esiste alcun elemento che permetta di datare con esattezza la struttura, che, in via del tutto ipotetica, potrebbe collocarsi tra i secoli XIV e XV [S. Mazzarella, R. Zanca 1984, pag. 294].

Garitte di Ognina e Piazza Europa

Garitte di Ognina e Piazza Europa. Del tutto simili a quella di S. Tecla in Acireale, le garritte di Ognina e di Piazza Europa sono situate la prima nei pressi del cosiddetto “Porto di Ulisse” e la seconda su di uno sperone di roccia lavica a ridosso di Piazza Europa. Entrambe presentano una architettura del tutto simile nelle dimensioni e nella muratura e sono espressione di una consolidata tecnica costruttiva militare spagnola durante il XVI secolo.

Duomo

Duomo. L’impianto originario della basilica, edificata da Ruggero I d’Altavilla, risale al 1094, quando i normanni, strappata la Sicilia al dominio arabo, si impiantarono in città dando nuovo vigore al cristianesimo. Nel 1092, Papa Urbano II concesse al normanno Ruggero di ricostituire la diocesi di Catania affidando il potere episcopale all’Abate benedettino Ansgerio il quale sarà anche nominato signore feudale del vastissimo territorio della diocesi attribuendogli piena giurisdizione con il potere di amministrare la giustizia.

Ruggero per l’edificazione della Cattedrale scelse, in un primo tempo, il sito dell’odierna chiesa di Sant’Agata la Vetere dove nel 1091 aveva fondato il monastero Sant’Agata con l’annessa chiesa abbaziale. Nel 1094 preferì trasferire la sede vescovile nel cuore della città e l’antica Cattedrale venne denominata Sant’Agata la Vetere (ossia la Vecchia) per distinguerla dalla nuova che stava sorgendo.

Secondo Ruggero era necessario edificare la nuova chiesa sul mare, con muri spessi e nelle forme di una “Ecclesia munita” (chiesa – fortezza) non solo per difendere la città e il litorale dagli attacchi esterni, provenienti dal mare, ma soprattutto perché, con le sue forme, era chiara espressione dell’accentramento dei poteri politici e religiosi nelle mani del vescovo. (1)

Baluardo di sant’Agata

Baluardo di sant’Agata. Del perimetro difensivo di Catania, infatti, proprio la cortina muraria a mare è stata quella che ha subìto maggiori rifacimenti, al punto che oggi risulta quasi del tutto impossibile stabilire quale andamento seguisse nelle epoche più antiche. Alcune planimetrie cinquecentesche permettono di ipotizzare che parte delle mura medioevali non fosse ancora stato abbattuto, permettendoci una vaga idea di come proseguissero le mura della città prima dell’erezione dei nuovi bastioni, ma nulla di davvero concreto. Così ciò che ci è noto è frutto di quel progetto di fortificazioni iniziato poco prima del 1550 su volere di Carlo V e fondamentalmente mai concluso. Nella sua Pianta topografica della città di Catania, Sebastiano Ittar ricorda che il tratto di mura alla marina – che a partire dalla Porta delli Canali circonda i palazzi dei Chierici e dell’Arcivescovato, passando dalla Porta Uzeda e chiudendo con la scomparsa Porta del Porticciolo – veniva impropriamente chiamato “Bastione di Sant’Agata”. Si tratta di una originale conformazione a W delle mura che, presso il transetto merlato della Cattedrale che fungeva da vedetta, stringe formando un vertice. (2)

Porta Uzeda

Porta Uzeda. Per chi viene da via Etnea, la porta Uzeda costituisce l’uscita verso sud dalla piazza del Duomo. Essa collega il seminario dei chierici con il palazzo arcivescovile e la cattedrale di Sant’Agata. La porta si apre nelle cinquecentesche mura di Carlo V ed è intitolata al viceré spagnolo Giovanni Francesco Paceco, duca di Uzeda (in castigliano Juan Francisco Pacheco, Duque de Uceda). Il suo viceregno durò dal 1687 al 1696. La facciata del manufatto si rifà a quella del seminario dei chierici a cui è collegata e costituisce un fondale scenografico che unisce tutti i gioielli che si affacciano sulla piazza Duomo.

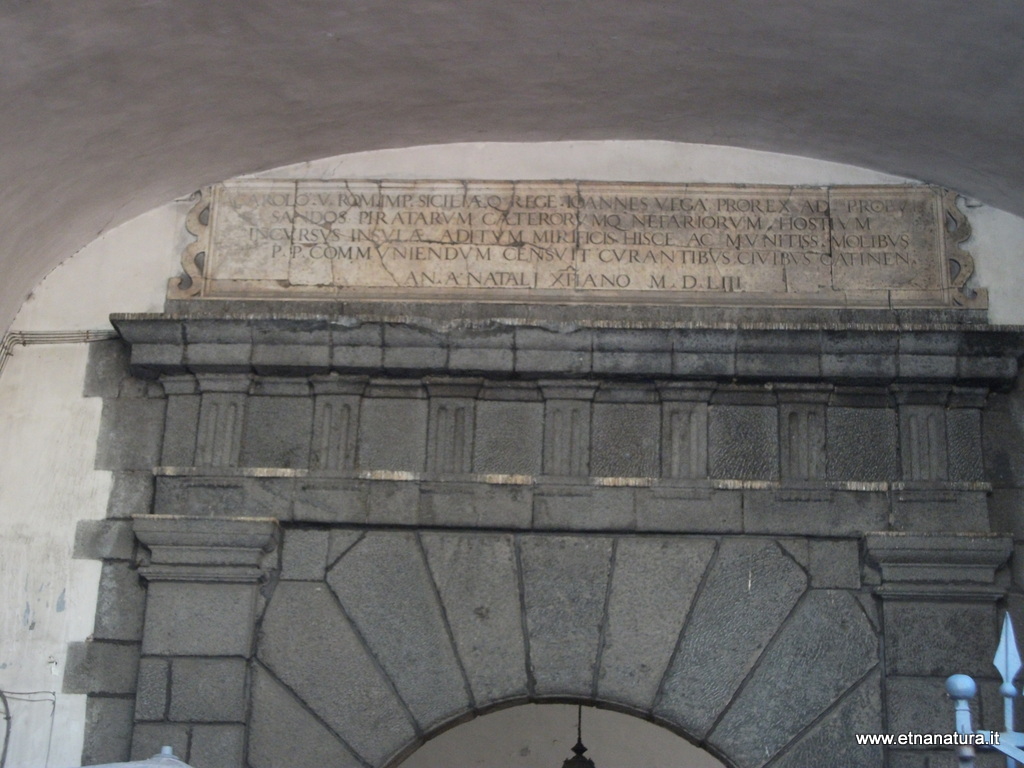

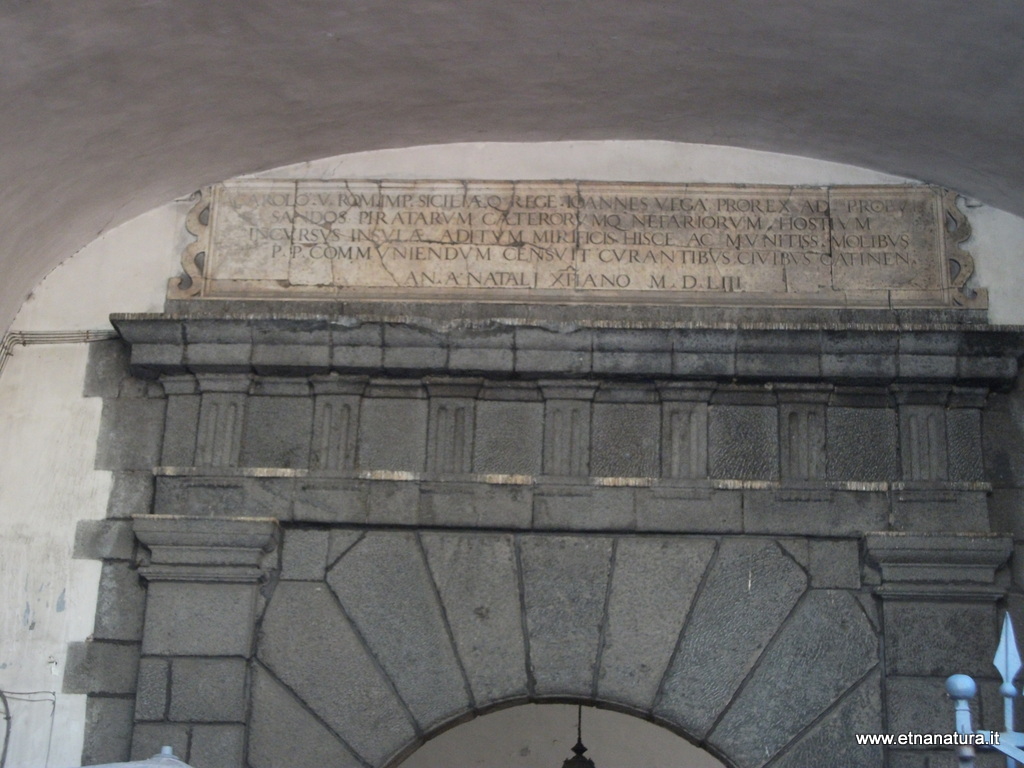

Porta Carlo V

Porta Carlo V. Nota in passato come Porta delli Canali, prendeva il nome dall’omonima fontana sulla quale si affacciava, è l’unica porta superstite. La grande apertura, realizzata con largo uso di blocchi lavici ben squadrati provenienti probabilmente da un non ben identificato monumento antico, fa verso all’arte classica di cui sono evidenti citazioni le lesene a capitello tuscanico e il registro metopale che esse reggono. Su tutto una lapide marmorea incisa in caratteri e lingua latina che esprime il desiderio di Carlo V di dotare di mura la città di Catania, donde l’attuale nome. Un tempo aperta e ben visibile, a seguito della ricostruzione settecentesca venne inglobata da una fabbrica del sovrastante Seminario dei Chierici. La posizione e la presenza della lapide commemorativa, nonché l’interesse del Lanario di abbellire questo tratto di mura fanno pensare che la Porta fu destinata per essere la principale apertura a sud, in sostituzione della Porta del Porticciolo e della Porta della Decima. La monumentale Fontana dei 36 Canali da cui prese in passato il nome venne realizzata nel 1621, dietro un preciso piano di abbellimento e decoro voluto da don Francesco Lanario Duca di Carpignano, sulle mura di fronte alla Porta e sopra di essa stava una sorta di tribuna adornata con pitture che raffiguravano la storia del dio fluviale Amenano, ma venne distrutta poi dall’eruzione del 1669. Oggi una fontana ben più ridotta, la Fontana dei Sette Canali rimane a ricordo di quella maggiore in piazza Alonzo di Benedetto, non distante dalla Porta di Carlo V.

Piattaforma di santa Croce

Piattaforma di santa Croce. Si tratta dei pochi resti di uni degli undici bastioni. Il bastione di santa Croce fu infatti completamento inghiottito dalla colata lavica del 1669.

Garitta castello Ursino

Garitta castello Ursino. Datata tra il 1621 ed il 1637, venne costruita, su proposta dell’ingegnere militare Raffaello Lucadello, per il “riparo” dei soldati.

Castello Ursino

Castello Ursino. Il castello Ursino di Catania fu fondato da Federico II di Svevia nel XIII secolo. Il maniero ebbe una certa visibilità nel corso dei Vespri siciliani, come sede del parlamento e, in seguito, residenza dei sovrani aragonesi fra cui Federico III. Oggi è sede del Museo civico della città etnea, formato principalmente dalle raccolte Biscari e dei Benedettini. Il castello Ursino fu voluto da Federico II di Svevia e sorse fra il 1239 ed il 1250.[1] L’imperatore aveva pensato il maniero all’interno di un più complesso sistema difensivo costiero della Sicilia orientale (fra gli altri anche il castello Maniace di Siracusa e quello di Augusta sono riconducibili allo stesso progetto) e come simbolo dell’autorità e del potere imperiale svevo in una città spesso ostile e ribelle a Federico. Il progetto e la direzione dei lavori furono affidati all’architetto militare Riccardo da Lentini che lo realizzò su quello che allora era un imprendibile promontorio di roccia sul mare, collegata con un istmo alla città ed alle mura cittadine. Fu dotato anche di un imponente fossato e ponte levatoio. Probabilmente il nome di “Ursino” dato al castello deriverebbe da Castrum Sinus ovvero il “castello del golfo”. La costruzione, è a pianta quadrata, ogni lato misura cira 50 metri. I quattro angoli sono dotati di torrioni circolari con diametro poco superiore ai 10 metri e altezza massima di 30, mentre le due torri mediane sopravvissute (in origine erano quattro) hanno un diametro di circa 7 metri. Le mura sono realizzate in opus incertum di pietrame lavico e presentano uno spessore di 2.50 metri. Originariamente il castello presentava alle basi delle scarpate che lo slanciavano dandogli un aspetto decisamente imponente. Esse sono visibili nel fossato del lato sud del castello grazie agli ultimi scavi effettuati. Il lato settentrionale è quello principale ed è ben conservato con quattro finestre anche se originariamente non presentava aperture per renderlo meno vulnerabile agli attacchi nemici, qui l’entrata del castello era difesa da un ponte levatoio e da mura difensive i cui resti sono ancora visibili nel fossato di fronte all’entrata. Una base a scarpa rafforza la struttura del castello. Il lato sud è molto cambiato nel tempo, data la scomparsa della torre mediana e delle numerose finestre aperte nel tempo. Qui troviamo una porta secondaria detta “porta falsa” che, per mezzo di una scivola (che probabilmente era in legno e pietra), conduceva all’imbarcadero a mare ricavato oltre il bastione; il lato sud del castello infatti fino alla metà del XVI secolo era direttamente prospiciente la spiaggia e le acque del mar Jonio. Poi la realizzazione del bastione di San Giorgio e della piattaforma di Santa Croce lo allontanarono dal mare, ma lo resero efficiente per l’uso dei cannoni. Il definitivo allontanamento dal mare e l’innalzamento del livello del terreno circostante al castello fu dovuto alla colata lavica del 1669 che lo cinse quasi totalmente e sommerse i bastioni. Il lato est non presenta la semi torre ma vi si trova una meravigliosa finestra di età rinascimentale con un pentalfa in pietra nera lavica. I moderni lavori di restauro hanno portato alla luce fino ad ora parte dei bastioni cinquecenteschi, una garitta perfettamente conservata e gli originari basamenti a scarpa che oggi restituiscono l’originaria maestosità alle torri angolari del castello. Il progetto originale probabilmente non prevedeva una merlatura, rara nei castelli federiciani. Ma successive modifiche e ricostruzioni della parte sommitale di alcune torri, hanno probabilmente previsto l’inserimento di merlature. L’ingresso, semplice, si trova nel prospetto nord ed ha sopra in una nicchia una scultura raffigurante un’aquila sveva che afferra una lepre simbolo del potere del sovrano Federico II sulla città etnea, erroneamente scambiata talora per agnello[3]. Al suo interno si sviluppava la corte e vi rimane un bel cortile con scala esterna in stile gotico-catalano costruita in età rinascimentale, intorno all’atrio c’era una fuga di crociere quadrate che furono definite “campate di un maestoso tempio gotico”. Attorno al cortile interno c’erano le quattro grandi sale fiancheggiate da sale minori, dalle quali si accede alle torri angolari. Ogni grande sala è divisa da tre campate, coperte da volte a crociera costolonate che si dipartono da semicolonne con capitelli ornati a foglie. Dal piano inferiore al piano superiore si accedeva attraverso le scale a chiocciola posizionate all’interno delle semi torri nord e sud. Funzionalmente combinò sia la funzione di reggia (palatium) che quella di maniero (castrum). L’aspetto complessivo del castello nel suo ambiente circostante è notevolmente cambiato nel tempo, in origine si affacciava sul mare nei lati sud ed est, posizionato su un’altura a dominare il porto e la città bassa e reso imponente dalle scarpate. Dopo la colata lavica del 1669 e il terremoto del 1693, il castello vide allontanare la linea di costa di centinaia di metri e rialzarsi il livello del terreno di una decina di metri così che la sua imponenza e la sua magnificenza venne occultata per sempre.

Porta della decima

Porta della decima. Secondo quanto riportato da Sebastiano Ittar nella sua Pianta topografica della città di Catania la Porta della Decima era nota anche come Porta Siracusa e nasceva in sostituzione dell’antica Porta Ariana. La sua esistenza è certa nel Medioevo, in quanto al di sotto di tale ingresso vi passarono i catanesi ribelli al re Federico in umiliazione sotto un arco di spade. Qui, dato il nome, avveniva il pagamento della decima, ossia un decimo del raccolto che veniva versato come tributo al sovrano. Ancora integra nel 1833, venne demolita per la lastricazione dell’antistante piazza San Giuseppe, oggi titolata piazza Carmelo Maravigna.

Porta del Fortino vecchio

Porta del Fortino vecchio. Detta anche Porta di Ligne, era l’unica porta esistente nel Ridotto o Fortino, un tratto di mura eretto nel 1672 sulle lave ancora calde, distante dal sistema difensivo originario, ma facente parte di esso in quanto ne sostituiva la parte sud-ovest, irrimediabilmente perduta. Deve il nome al viceré Claude Lamoral I di Ligne che inaugurò il fortilizio entrando per tale porta in pompa magna. L’ultima testa coronata a passarvi fu Vittorio Amedeo II di Savoia durante il suo soggiorno siciliano, dopodiché decadde e si preferirono altri più comodi accessi, come la Porta Ferdinanda del 1768. Il Fortino datato un secolo divenne Fortino Vecchio e oggi la Porta, ancora ben visibile in fondo alla via Sacchero, prende tale nome.

Bastione san Giovanni

Bastione san Giovanni. Rimasto illeso dall’eruzione del 1669 fu in parte distrutto dal terremoto che si verificò nello stesso anno. Ma furono l’incuria e il degrado dei secoli successivi ad alterarne definitivamente la fisionomia.

Bastione del Tindaro

Bastione del Tindaro. Detto anche dell’Arcora (metà del XVI secolo). Facente parte della cortina muraria catanese, venne distrutto in parte dall’eruzione del 1669 e ricostruito nel 1674. Venne acquisito dai monaci benedettini che vi ricavarono il confine perimetrale del loro monumentale Giardino. ggi è visibile dal vico del tindaro e dall’interno dell’Ospedale Vittorio Emanuele.

Bastione degli infetti

Bastione degli infetti. Si trova sulla collina di Montevergine, antica acropoli di Catania. Già Cicerone, parlando dei furti di Verre, definisce il tempio di Cerere, Che doveva sorgere dove oggi troviamo i resti del Bastione degli infetti come tempio di gran culto. Ecco la citazione di Cicerone: “Nella parte più interna si trovava un’antichissima statua di Cerere, che le persone di sesso maschile non solo non conoscevano nel suo aspetto fisico, ma di cui ignoravano persino l’esistenza. Infatti a quel sacrario gli uomini non possono accedere: la consuetudine vuole che le celebrazioni dei riti sacri avvenga per mezzo di donne sia maritate che nubili…Esiste un’antica credenza che si fonda su antichissimi documenti e su testimonianze greche, che tutta l’isola siciliana sia consacrata a Cerere e Libera. Non è una profonda persuasione, a tal punto da sembrare insito e connaturato nel loro animo. Infatti credono che queste dee siano nate in quei luoghi e le messi in quella terra per prima siano nate in quella terra per prima siano state scoperte, e che Libera, che chiamano Proserpina, sia stata rapita da un bosco degli Ennesi”. In seguito il vescovo Leone II detto il Taumaturgo fece distruggere, come ricordano gli Atti Latini, il tempio utilizzando le sue pietre per costruire l’allora Cattedrale di Catania che corrisponde con l’attuale chiesa di sant’Agata la Vetere (vedi). Le Mura di Carlo V erano un complesso murario che venne fatto realizzare a Catania dall’imperatore Carlo V a difesa della città: esse erano costituite da undici bastioni ed avevano sette porte di accesso alla città. L’incarico della costruzione venne dato all’architetto Antonio Ferramolino all’inizio del XVI secolo ma la costruzione andò avanti con molta lentezza vista la complessità dell’opera. Esse racchiudevano completamente la città del tempo e la difendevano dai pericoli esterni. Ma, prima l’eruzione dell’Etna del 1669 e poi il terremoto del 1693 le rovinarono gravemente, ma la loro scomparsa definitiva si deve al piano di rinnovo urbano del XVIII secolo. Una delle poche testimonianze rimaste è costituita dal Bastione degli infetti costruito nel 1556 ad opera del viceré Vega.

Torre del Vescovo

Torre del Vescovo. Accanto ai resti del Bastione degli infetti ritroviamo la Torre del Vescovo. La torre si ritene fondata agli inizi del XIV sec. (1302 d.C.?) ed è parte integrante dell’antica cinta muraria aragonese. Venne acquistata dal vescovo Antonio de Vulpone e trasformata, insieme all’area antistante, in lazzaretto. L’edificio si caratterizza per la pianta quadrata e la tecnica edilizia (non uniforme) costituita da pietrame lavico appena sbozzato, inzeppato con frammenti di terracotta e legato insieme da malta. I cantonali sono rinforzati con blocchi di pietra lavica squadrati. Della torre si conservano solo tre dei quattro muri perimetrali, solo quelli rivolti verso l’esterno della cinta muraria. Si tratta, probabilmente, di un semplice accorgimento architettonico: in caso di assedio e di conquista della cinta muraria, gli attaccanti non avrebbero potuto utilizzare la torre contro la città, essendo essa, in corrispondenza del lato meridionale, esposta al tiro degli arcieri. L’edificio conserva solo le saettiere del primo piano, sebbene sia probabile che esistesse anche una seconda elevazione, oggi del tutto scomparsa. Il pavimento di entrambi i piani doveva essere ligneo. Non si conserva merlatura e la scarpa del pianterreno appare come aggiunta posticcia di tempi relativamente recenti. Nel XVI sec. il lazzaretto si estese, comprendendo oltre alla Torre del Vescovo anche il limitrofo bastione di Carlo V. Il nuovo complesso prese il nome di “Ospedale degli Infetti“» (3).

Bastione del santo carcere

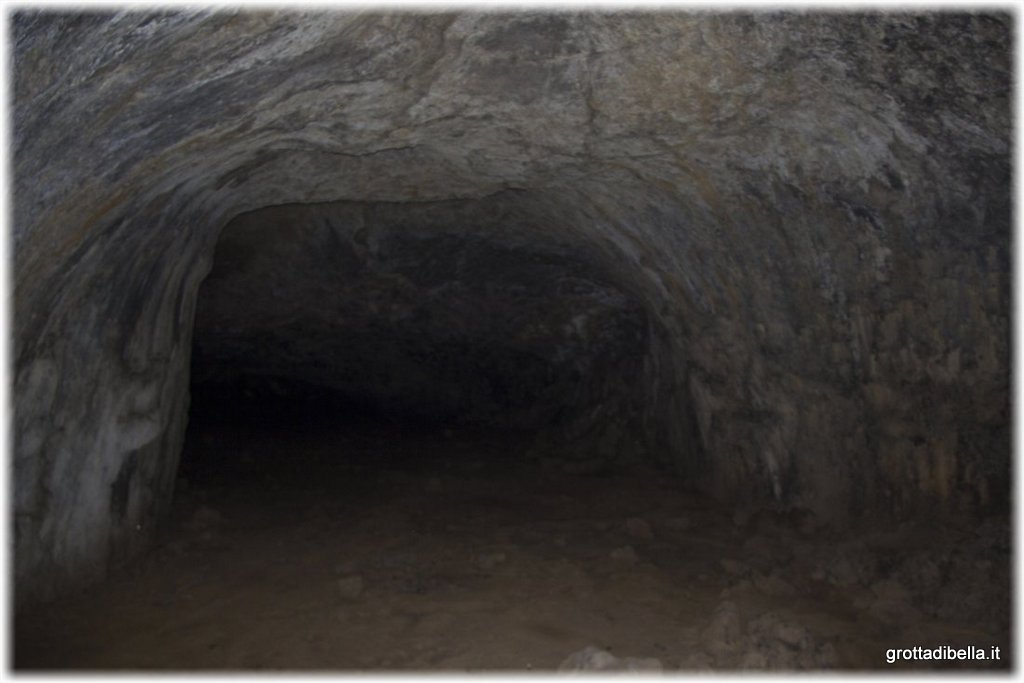

Bastione del santo carcere. Il Bastione del Carcere, erroneamente detto anche di Sant’Agata (la Cortina di Sant’Agata è infatti alla Marina), sorse nel XVI secolo a protezione della Vetere, la prima cattedrale della città, legata dalla tradizione ai luoghi del martirio di Sant’Agata. Di forma pentagonale e privo delle torrette cilindriche angolari, inglobava un sistema di mura e torri preesistente, forse di epoca tardo-antica. Dopo il sisma del 1693 fu in parte demolito per ricavarne la facciata della chiesa di Sant’Agata al Carcere, mentre nello spessore murario si crearono vari ambienti di comodo per la medesima chiesa. Tra Otto e Novecento la parete nord viene offuscato da una serie di edifici che vi si addossano sfruttandolo come parete portante, mentre il lato occidentale viene demolito per la creazione della piazzetta della Vetere. Oggi è una tappa obbligata per la Festa di Sant’Agata: erroneamente infatti si crede che la finestrella cinquecentesca della Guardia fosse quella da cui si affacciava sospirante la santa durante la sua prigionia. (4)

Bastione di san Michele

Bastione di san Michele. Iniziato nel 1555 e mai compiuto, il Bastione prendeva il nome dalla chiesa di San Michele, trasferita poi su via Etnea nel Settecento. Dopo il sisma del 1693 venne sfruttato per realizzarvi residenze e fu modificato al punto da renderlo irriconoscibile: del muro a scarpa rinascimentale rimane infatti appena una piccolissima porzione su via Coppola, dove rimane parte di un edificio settecentesco, dal cui civico 43 si può accedere al cortiletto ricavato nella piazza d’arme. Il resto dell’edificio è un elegante palazzotto nobiliare di primissimo Novecento, ormai privo di qualsiasi elemento che ne rammenti l’originale funzione militare. (5)

Bastione di san Giuliano

Bastione di san Giuliano. Le mura di vicolo della sfera sono ciò che resta del vecchio bastione di san Giuliano.

In collaborazione con “Ti cuntu”

Altre pagine Etnanatura:

Se non espressamente dichiarato le notizie sono tratte da Wikipedia

(1) – http://www.cattedralecatania.it/fasicostr.aspx

(2) – http://urbanfilecatania.blogspot.it/2012/10/ripari-perduti-analisi-di-alcuni.html

(3) – http://www.medioevosicilia.eu/markIII/torre-del-vescovo/

(4) – http://etnaportal.it/catania/bastione_del_santo_carcere

(5) – http://etnaportal.it/catania/bastione_di_san_michele

Circa diecimila anni fa una porzione del versante orientale del vulcano Mongibello fu soggetta ad una serie di grosse frane che hanno portato alla formazione dell’ampia depressione della Valle del Bove (Calvari et alii, 2004). Questo imponente collasso del versante orientale del vulcano Mongibello ha messo in luce gran parte della struttura interna sia dei centri eruttivi della Valle del Bove che del vulcano Ellittico affiorante lungo le pareti interne della Valle del Bove. Il prodotto di questo imponente collasso di fianco dell’edificio etneo è rappresentato dal deposito detritico denominato “debris flow” di Milo affiorante nell’omonima località. In seguito, la rimobilizzazione di tale deposito ad opera dei processi alluvionali porterà alla formazione del deposito di natura alluvionale, denominato Chiancone, che costituisce una vasta conoide alluvionale lungo la costa Ionica fra Pozzillo e Risposto.

Circa diecimila anni fa una porzione del versante orientale del vulcano Mongibello fu soggetta ad una serie di grosse frane che hanno portato alla formazione dell’ampia depressione della Valle del Bove (Calvari et alii, 2004). Questo imponente collasso del versante orientale del vulcano Mongibello ha messo in luce gran parte della struttura interna sia dei centri eruttivi della Valle del Bove che del vulcano Ellittico affiorante lungo le pareti interne della Valle del Bove. Il prodotto di questo imponente collasso di fianco dell’edificio etneo è rappresentato dal deposito detritico denominato “debris flow” di Milo affiorante nell’omonima località. In seguito, la rimobilizzazione di tale deposito ad opera dei processi alluvionali porterà alla formazione del deposito di natura alluvionale, denominato Chiancone, che costituisce una vasta conoide alluvionale lungo la costa Ionica fra Pozzillo e Risposto.